ll y a soixante-dix ans, les GI’s de l’armée américaine libéraient Domfront qui paya par ses victimes et ses ruines une part importante du sacrifice imposé à la Normandie pour mettre fin à quatre années d’occupation. Pour commémorer cet anniversaire, l’étude qui suit se propose d’exposer les événements qui frappèrent en plein cœur la cité médiévale. La première partie retrace l’histoire de la libération de la ville et dresse une liste complète des victimes civiles, tandis que la seconde partie analyse les bombardements des mois de mai et juin 1944. S’appuyant sur des témoignages de survivants, des photographies inédites et des documents d’archives militaires américains récemment déclassifiés, cette étude apporte un nouvel éclairage sur ces journées tragiques. Elle vise ainsi à approfondir la compréhension de cet épisode marquant de l’histoire de Domfront et à en préserver la mémoire.

- Première partie -

Une inoubliable page d’histoire

D’un point de vue militaire, l’utilisation des bombardiers pour détruire les voies de communication et le réseau ferroviaire français a été déterminante, car elle a empêché ou retardé l’acheminement sur le champ de bataille de Normandie d’unités de renfort allemandes. Sans ces bombardements, les forces allemandes auraient pu circuler plus librement et arriver sur le théâtre d’opérations en bien meilleur état, ce qui aurait probablement rendu la bataille de Normandie beaucoup plus longue et plus coûteuse.

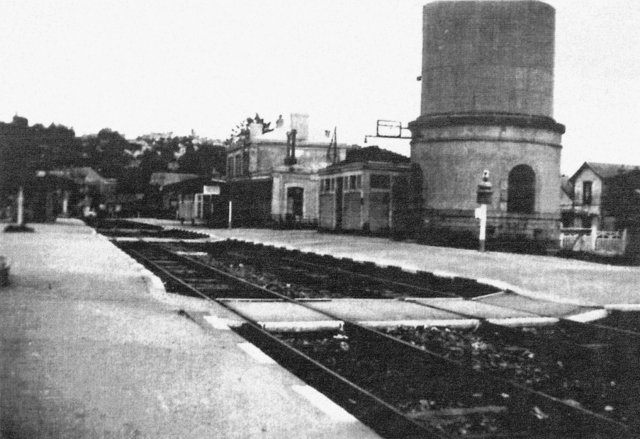

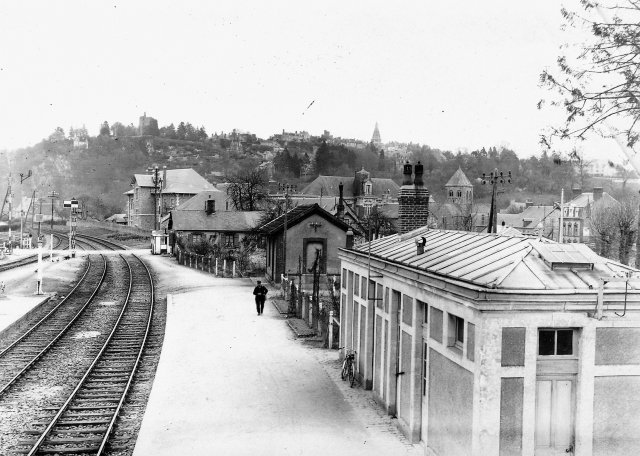

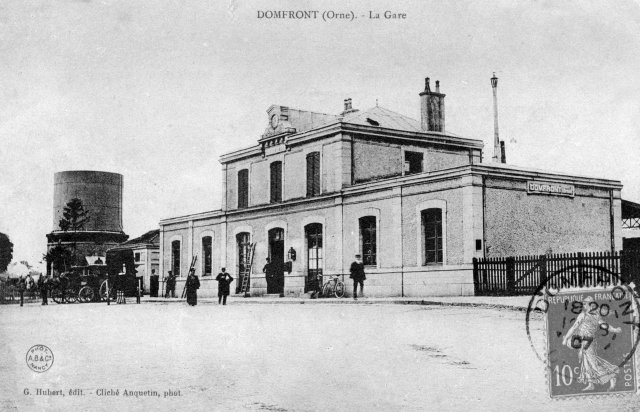

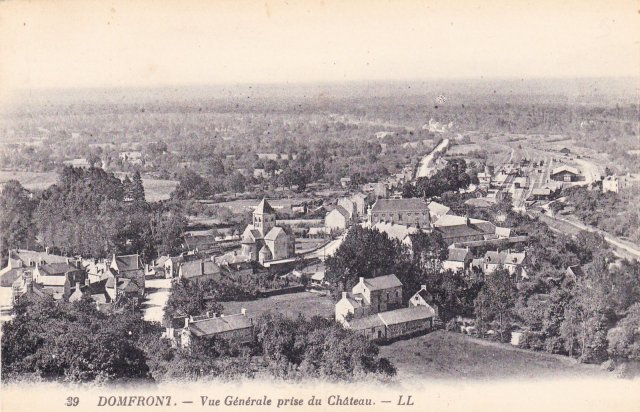

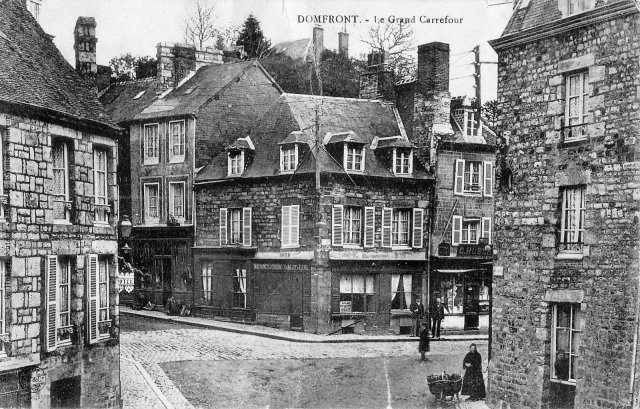

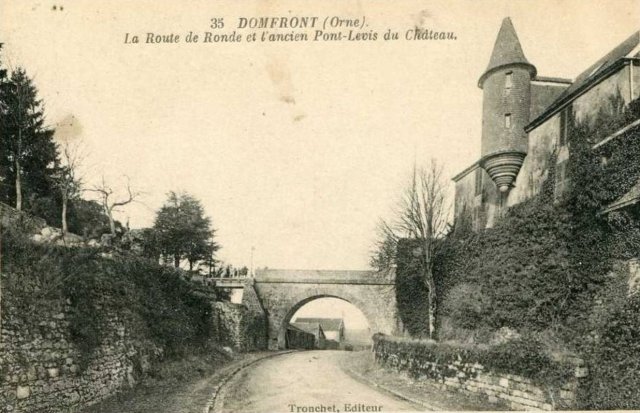

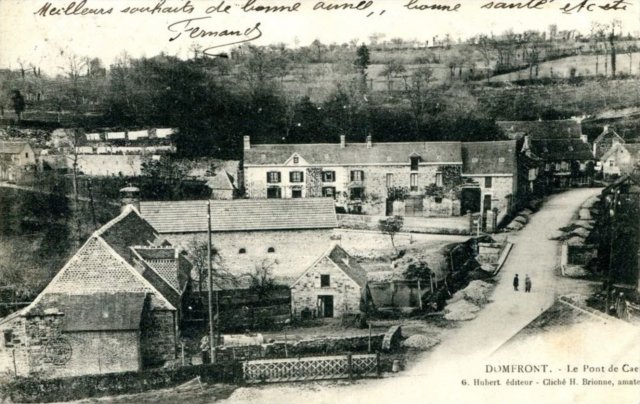

Aux yeux du commandement allié, Domfront s’imposait comme une cible stratégique pour les bombardiers. Carrefour important pour le mouvement des troupes et du matériel ennemis, la ville se situe au croisement de deux axes majeurs de circulation : un axe nord-sud reliant Caen à Laval, et un autre est-ouest reliant Paris à la Bretagne via Alençon. Aujourd’hui disparue, la ligne ferroviaire de la ville desservait quant à elle les gares d’Alençon, de Caen, de Laval et d’Angers. Pour assurer le succès des opérations, il était donc crucial de neutraliser ce nœud routier et ferroviaire.

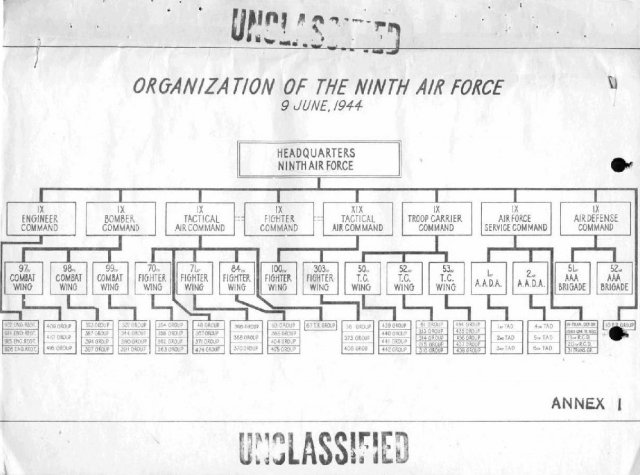

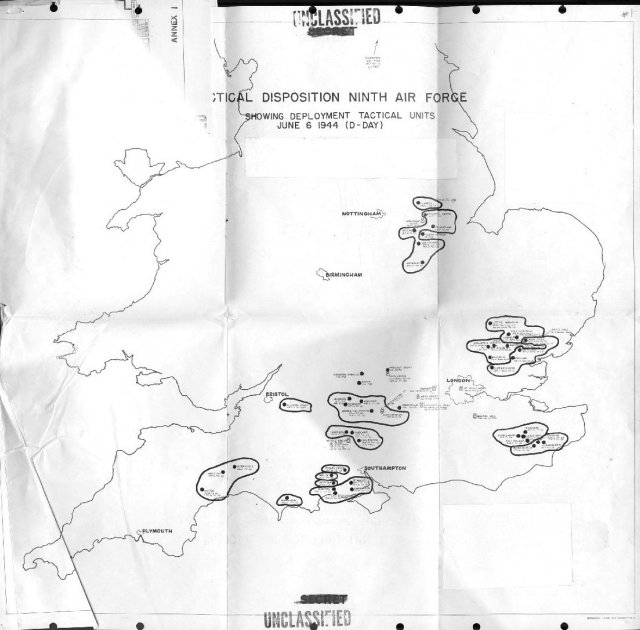

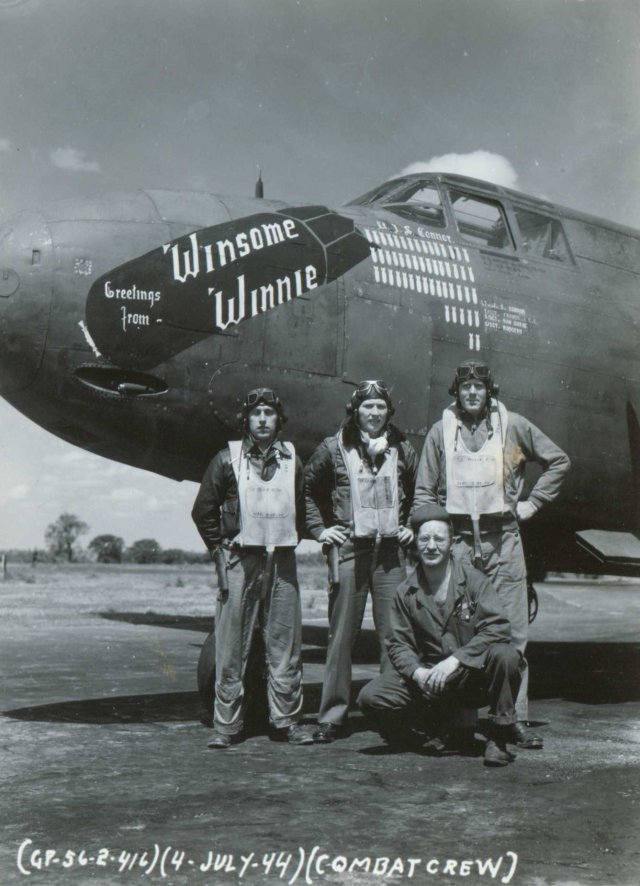

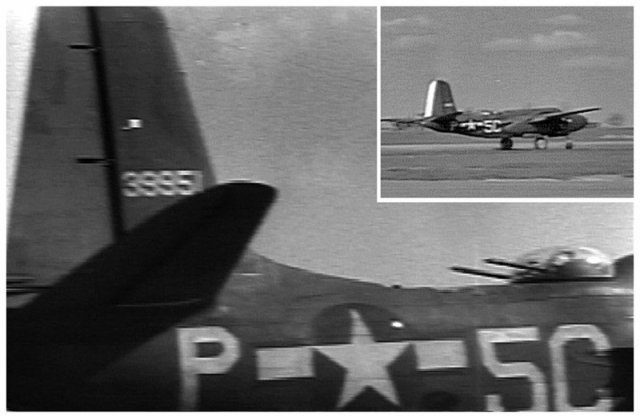

C’est ainsi qu’à partir du 28 mai 1944 et durant tout le mois de juin, les chasseurs-bombardiers Republic P-47 Thunderbolt, les bombardiers légers Douglas A-20 Havoc et les bombardiers moyens Martin B-26 Marauder de la 9th Air Force américaine, commandée par le Lieutenant General Lewis Hyde Brereton, furent lancés sur Domfront. Ils pulvérisèrent la gare, les quartiers avoisinants et le centre-ville, semant la mort et la désolation parmi la population civile. Trente-sept hommes, femmes et enfants périrent, dont vingt-sept lors du seul bombardement du mercredi 14 juin 1944, le plus meurtrier d’entre tous. Malgré les souffrances et les pertes tragiques endurées, les habitants restèrent reconnaissants envers les Alliés, conscients que cette épreuve était le prix de leur liberté.

Aux yeux du commandement allié, Domfront s’imposait comme une cible stratégique pour les bombardiers. Carrefour important pour le mouvement des troupes et du matériel ennemis, la ville se situe au croisement de deux axes majeurs de circulation : un axe nord-sud reliant Caen à Laval, et un autre est-ouest reliant Paris à la Bretagne via Alençon. Aujourd’hui disparue, la ligne ferroviaire de la ville desservait quant à elle les gares d’Alençon, de Caen, de Laval et d’Angers. Pour assurer le succès des opérations, il était donc crucial de neutraliser ce nœud routier et ferroviaire.

C’est ainsi qu’à partir du 28 mai 1944 et durant tout le mois de juin, les chasseurs-bombardiers Republic P-47 Thunderbolt, les bombardiers légers Douglas A-20 Havoc et les bombardiers moyens Martin B-26 Marauder de la 9th Air Force américaine, commandée par le Lieutenant General Lewis Hyde Brereton, furent lancés sur Domfront. Ils pulvérisèrent la gare, les quartiers avoisinants et le centre-ville, semant la mort et la désolation parmi la population civile. Trente-sept hommes, femmes et enfants périrent, dont vingt-sept lors du seul bombardement du mercredi 14 juin 1944, le plus meurtrier d’entre tous. Malgré les souffrances et les pertes tragiques endurées, les habitants restèrent reconnaissants envers les Alliés, conscients que cette épreuve était le prix de leur liberté.

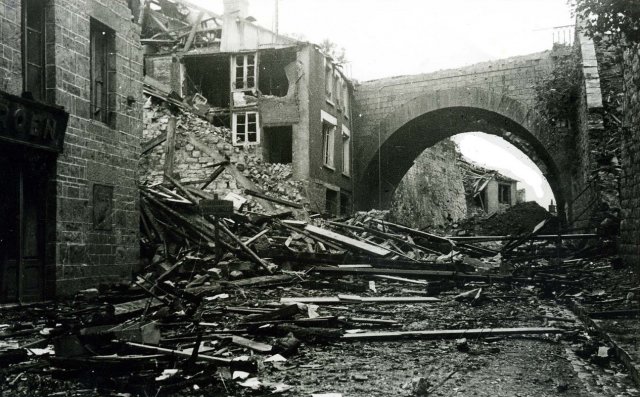

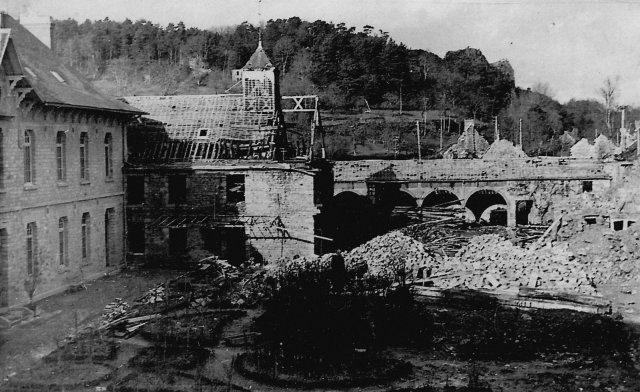

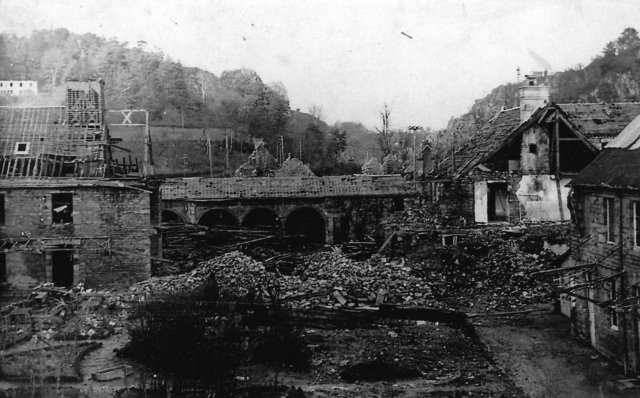

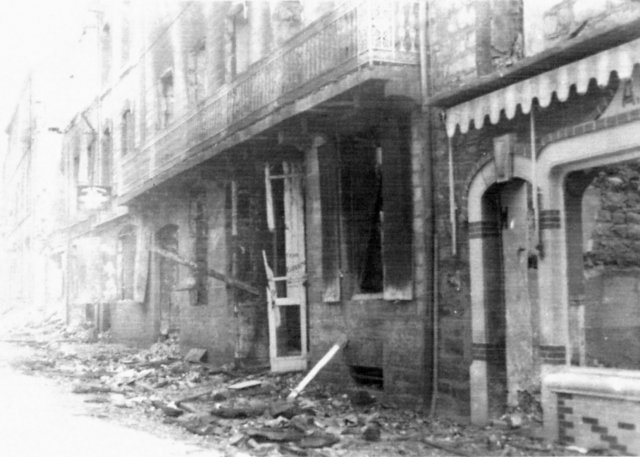

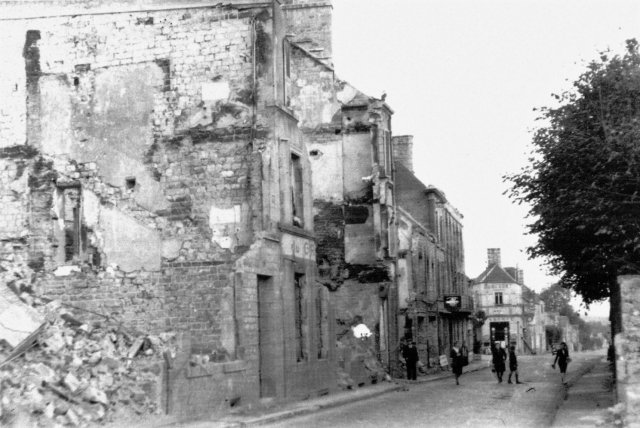

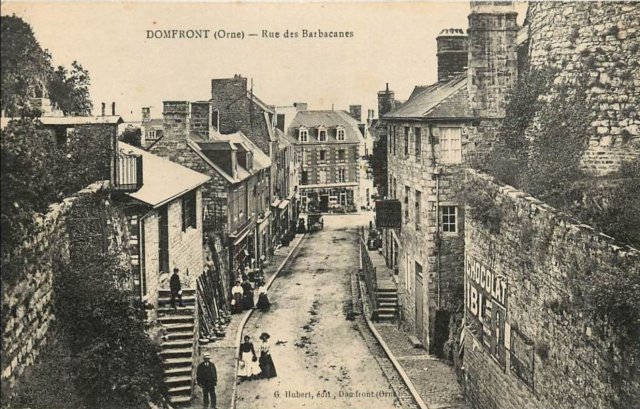

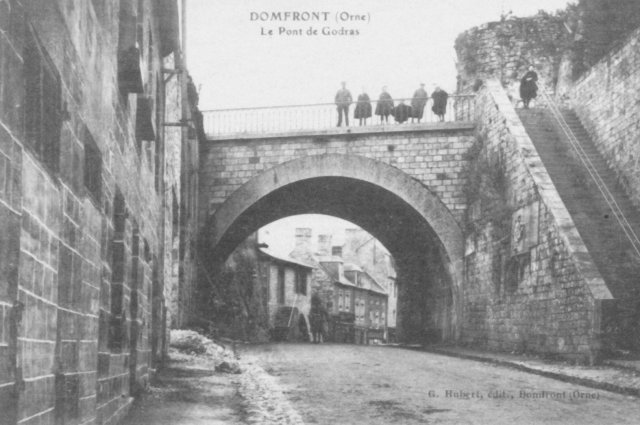

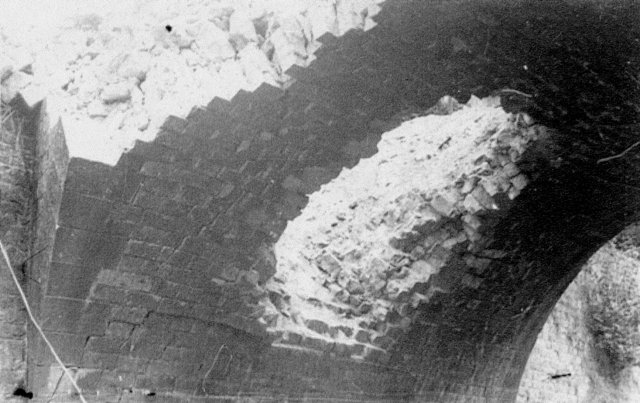

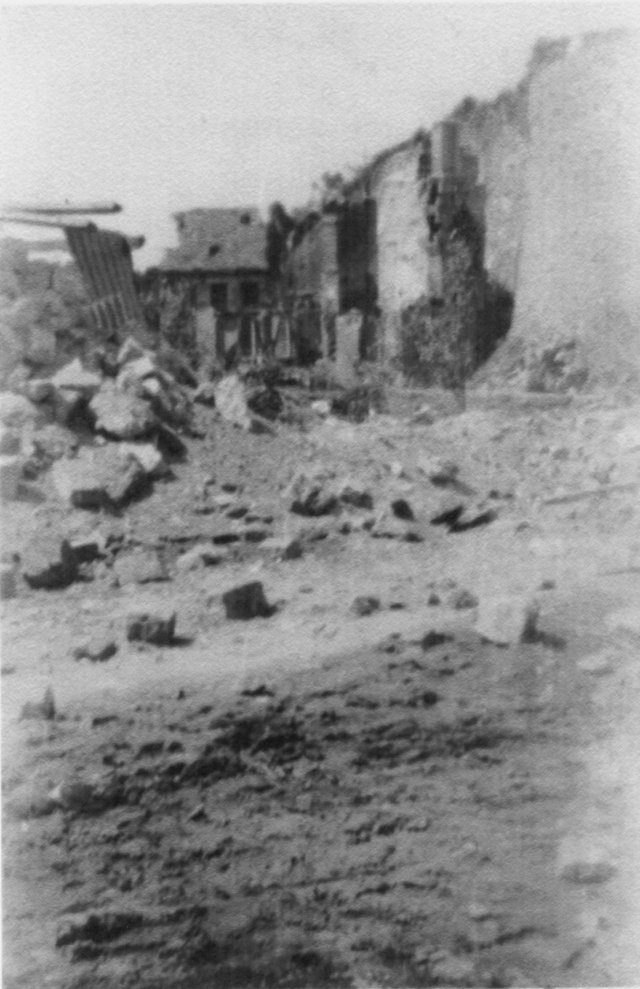

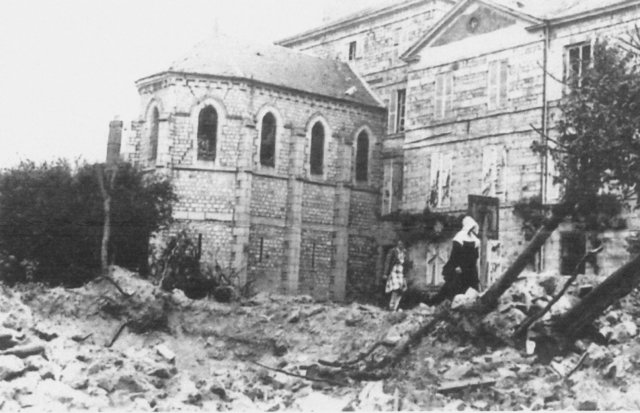

Les photographies inédites suivantes, prises par des habitants de Domfront au mois de juin 1944 alors que les ruines de la cité n’ont pas encore été déblayées, témoignent de la tragédie vécue cet été-là, le plus long qu’ait connu la Normandie.

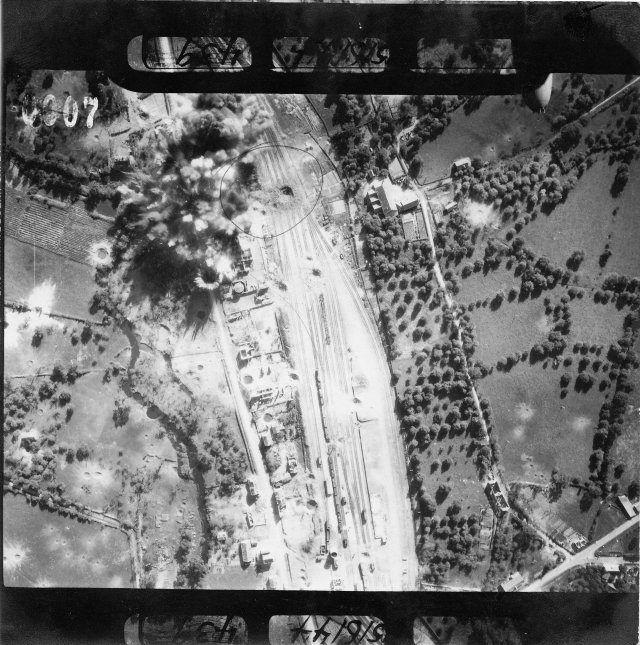

Réalisées juste après la libération de la ville par les militaires américains, les vues aériennes ci-dessous illustrent également la violence et l’ampleur des destructions occasionnées par les bombardements de l’aviation alliée.

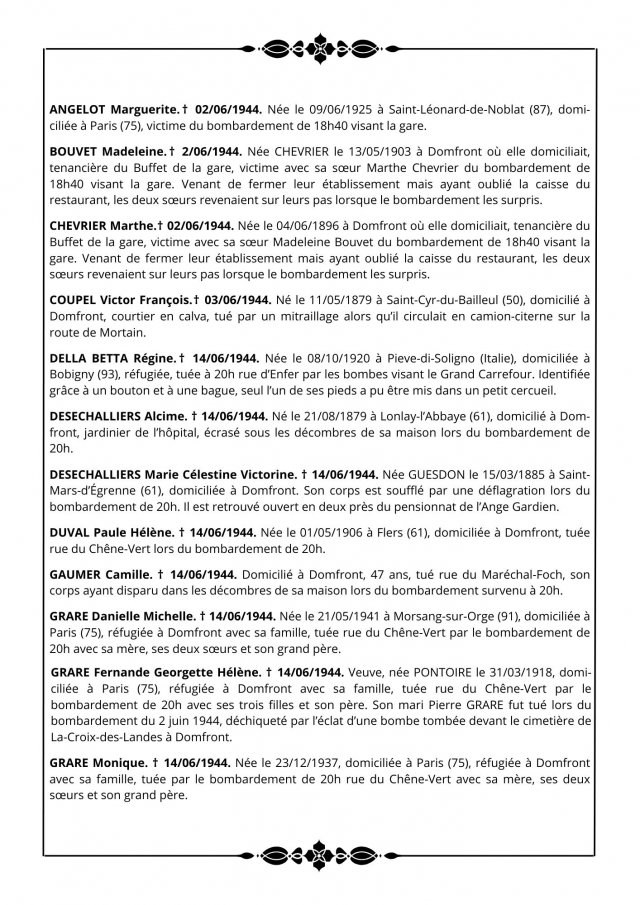

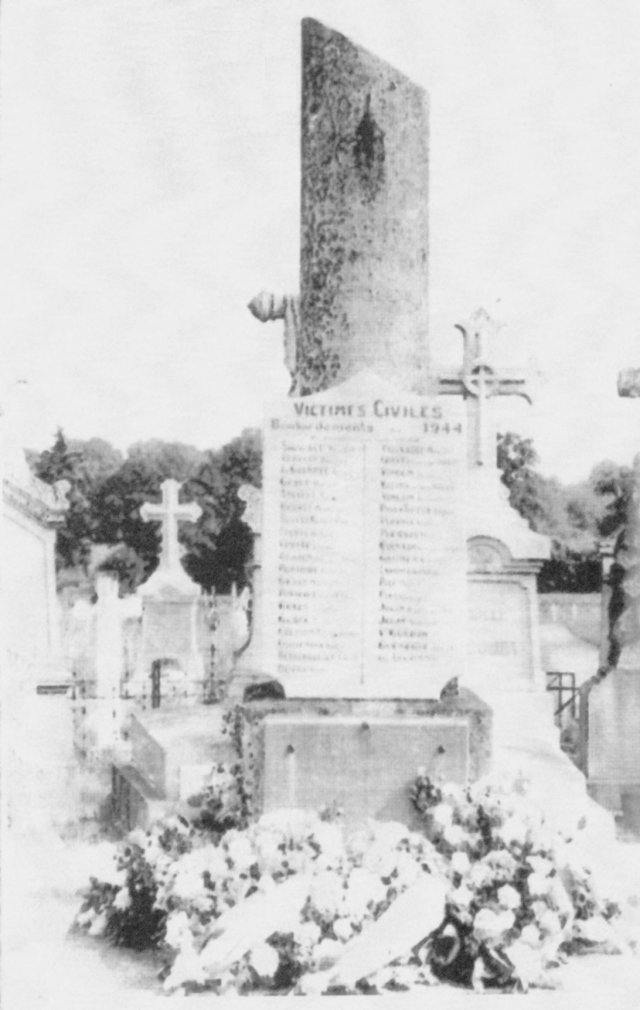

En hommage aux victimes civiles de ces raids aériens, nous publions ci-dessous la liste des trente-sept personnes tombées au cours des bombardements subis par la ville de Domfront, en précisant leur identité ainsi que la date et, dans la mesure du possible, le lieu et les circonstances de leur mort. Nous ne les oublierons jamais.

Le 11 août 1944, la contre-offensive allemande lancée le 7 août depuis Mortain en direction d’Avranches pour couper la Third Army du Lieutenant General George S. Patton de ses arrières – « l’opération Lüttisch » – fut abandonnée. Dans la nuit, la 7. Armee du SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Paul Hausser commença à se replier vers l’est. Le matin du 12 août, Alençon fut libérée par la 2ème Division Blindée française du Général Philippe Leclerc de Hauteclocque.

Le même jour, dans la soirée, les unités américaines suivantes reçurent l’ordre de s’emparer de Domfront le lendemain : les véhicules blindés de reconnaissance du 82nd Armored Reconnaissance Battalion (appartenant à la 2nd Armored Division « Hell on Wheels ») ; ceux du 125th Cavalry Reconnaissance Squadron (Mechanized) (relevant momentanément de la 30th Infantry Division « Old Hickory ») ; les chars M4 Sherman de la D Company du 67th Armored Regiment (2nd Arm. Div.) ; l’infanterie d’assaut de la E Company du 41st Armored Infantry Regiment (2nd Arm. Div.) ; les obusiers automoteurs de 105mm des HMC M7 du 65th Armored Field Artillery Battalion (rattaché temporairement à la 2nd Arm. Div.).

Lancée à 16h le 13 août du village de Rouellé en direction de celui du Pont-d’Égrenne (respectivement à 5 km à l’ouest de Domfront et à 4 km au sud) de manière à se rabattre ensuite sur la ville en faisant face aux hauteurs sur lesquelles elle fut bâtie, mais ralentie par les champs de mines et les lance-roquettes ennemis, l’offensive fut suspendue le soir venu et ne reprit qu’aux premières lueurs du jour le 14 août.

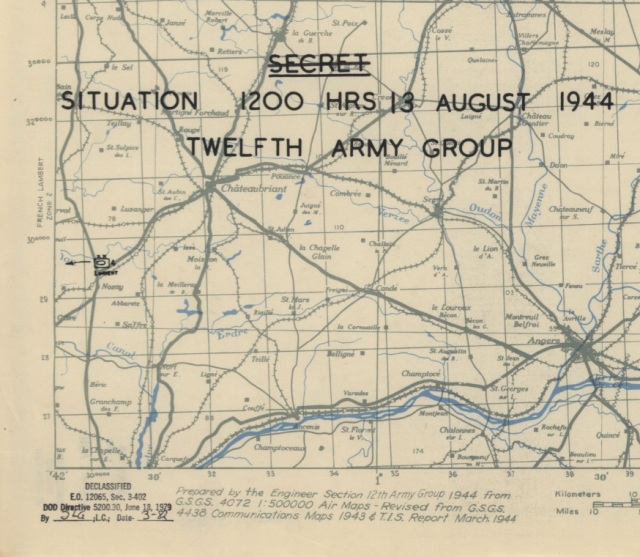

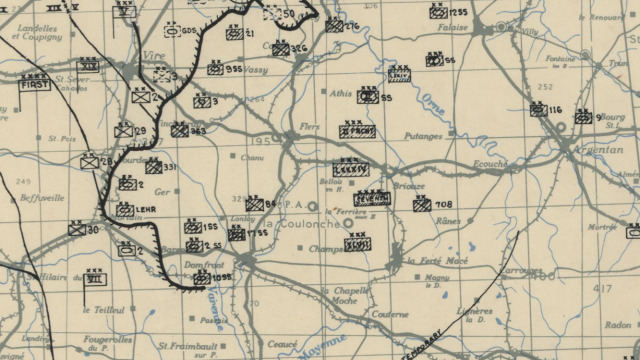

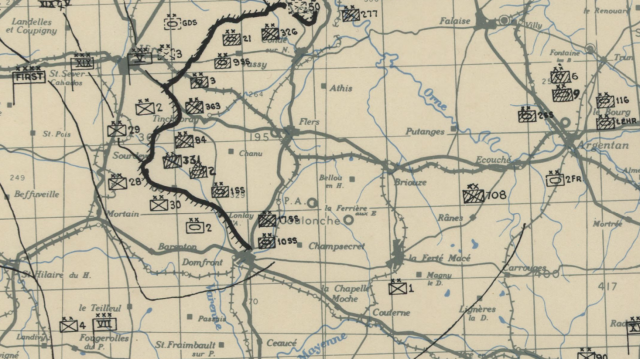

Sur les deux cartes américaines au 1/500.000e ci-dessous établies par l’« Engineer Section » de l’état-major du 12th Army Group – le service chargé d’élaborer chaque jour à midi les cartes faisant état de la situation des combats pour le groupe d’armée du Lieutenant General Omar N. Bradley – et couvrant la période des 13 et 14 août 1944, on constate le retrait du secteur de Domfront des 17. SS-Panzer-Division « Götz von Berlichingen », 10. SS-Panzer-Division « Frundsberg », 1. SS-Panzer-Division « Leibstandarte Adolf Hitler » et 2. Panzer-Division, sous la pression conjuguée de la Hell on Wheels (« L’enfer sur roues », en fr.) du Major General Edward H. Brooks et de la Old Hickory (« Vieux noyer ») du Major General Leland S. Hobbs.

Le même jour, dans la soirée, les unités américaines suivantes reçurent l’ordre de s’emparer de Domfront le lendemain : les véhicules blindés de reconnaissance du 82nd Armored Reconnaissance Battalion (appartenant à la 2nd Armored Division « Hell on Wheels ») ; ceux du 125th Cavalry Reconnaissance Squadron (Mechanized) (relevant momentanément de la 30th Infantry Division « Old Hickory ») ; les chars M4 Sherman de la D Company du 67th Armored Regiment (2nd Arm. Div.) ; l’infanterie d’assaut de la E Company du 41st Armored Infantry Regiment (2nd Arm. Div.) ; les obusiers automoteurs de 105mm des HMC M7 du 65th Armored Field Artillery Battalion (rattaché temporairement à la 2nd Arm. Div.).

Lancée à 16h le 13 août du village de Rouellé en direction de celui du Pont-d’Égrenne (respectivement à 5 km à l’ouest de Domfront et à 4 km au sud) de manière à se rabattre ensuite sur la ville en faisant face aux hauteurs sur lesquelles elle fut bâtie, mais ralentie par les champs de mines et les lance-roquettes ennemis, l’offensive fut suspendue le soir venu et ne reprit qu’aux premières lueurs du jour le 14 août.

Sur les deux cartes américaines au 1/500.000e ci-dessous établies par l’« Engineer Section » de l’état-major du 12th Army Group – le service chargé d’élaborer chaque jour à midi les cartes faisant état de la situation des combats pour le groupe d’armée du Lieutenant General Omar N. Bradley – et couvrant la période des 13 et 14 août 1944, on constate le retrait du secteur de Domfront des 17. SS-Panzer-Division « Götz von Berlichingen », 10. SS-Panzer-Division « Frundsberg », 1. SS-Panzer-Division « Leibstandarte Adolf Hitler » et 2. Panzer-Division, sous la pression conjuguée de la Hell on Wheels (« L’enfer sur roues », en fr.) du Major General Edward H. Brooks et de la Old Hickory (« Vieux noyer ») du Major General Leland S. Hobbs.

Manifestement toutefois, lorsqu’elle établit à midi la carte faisant état de la situation des combats le 14 août, l’« Engineer Section » de l’état-major du 12th Army Group évalua mal la situation : a) en localisant la 10. SS-Panzer-Division « Frundsberg » à Domfront, alors qu’elle se situait en réalité au nord-ouest de Saint-Bômer-les-Forges ; b) en ignorant la présence à Domfront et dans la forêt d’Andaine d’éléments de la 708. Infanterie-Division allemande (placée de manière inexacte dans le secteur de Rânes).

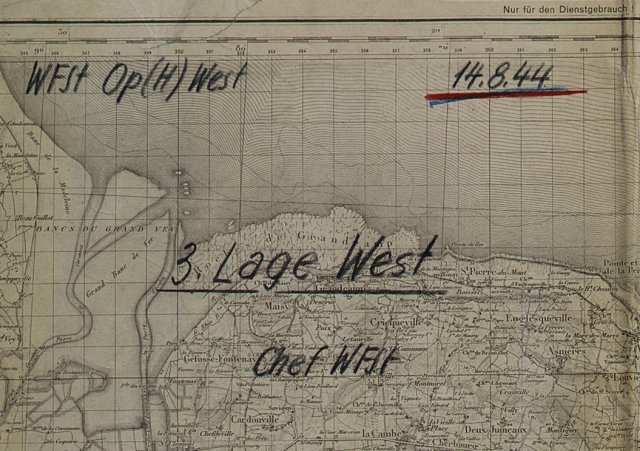

C’est ce qu’atteste la carte d’état-major établie le 14 août par la « Section Opérations » de l’Armée de terre allemande que nous publions en complément.

Si cette dernière indique bien la présence, au nord de Domfront, de la 10. SS-Pz-Div. « Frundsberg », accompagnée par une « Kampfgruppe » de la 275. I.D., et la présence de la 708. I.D. dans la forêt d’Andaine, elle ne détaille cependant pas encore suffisamment la situation en précisant que les deux bataillons présents dans Domfront – matérialisés par deux flèches rétrocédant à partir du 13 août au soir devant la poussée américaine – correspondaient à un bataillon du Grenadier-Regiment 728, qui s’établit dans les bois du Tertre Saint-Anne (situé au nord-ouest de la ville, sur un éperon rocheux faisant face au vieux château et dominant du haut de ses 50 mètres la voie de chemin de fer et la rivière de la Varenne), et au Pionier-Bataillon 708, qui s’installa dans Saint-Front (situé au sud-est de la ville et dont la paroisse fut réunie à celle de Domfront en 1863 pour ne plus former qu’une seule et unique commune). Ces deux éléments de la 708. I.D. se trouvaient ainsi séparés du gros de la division, positionné dans la forêt d’Andaine (au sud-est de Champsecret) avec les restes de la 5. Fallschirmjäger-Division et la Panzeraufklärungs-Abteilung 9 de la 9. Panzer-Division.

C’est ce qu’atteste la carte d’état-major établie le 14 août par la « Section Opérations » de l’Armée de terre allemande que nous publions en complément.

Si cette dernière indique bien la présence, au nord de Domfront, de la 10. SS-Pz-Div. « Frundsberg », accompagnée par une « Kampfgruppe » de la 275. I.D., et la présence de la 708. I.D. dans la forêt d’Andaine, elle ne détaille cependant pas encore suffisamment la situation en précisant que les deux bataillons présents dans Domfront – matérialisés par deux flèches rétrocédant à partir du 13 août au soir devant la poussée américaine – correspondaient à un bataillon du Grenadier-Regiment 728, qui s’établit dans les bois du Tertre Saint-Anne (situé au nord-ouest de la ville, sur un éperon rocheux faisant face au vieux château et dominant du haut de ses 50 mètres la voie de chemin de fer et la rivière de la Varenne), et au Pionier-Bataillon 708, qui s’installa dans Saint-Front (situé au sud-est de la ville et dont la paroisse fut réunie à celle de Domfront en 1863 pour ne plus former qu’une seule et unique commune). Ces deux éléments de la 708. I.D. se trouvaient ainsi séparés du gros de la division, positionné dans la forêt d’Andaine (au sud-est de Champsecret) avec les restes de la 5. Fallschirmjäger-Division et la Panzeraufklärungs-Abteilung 9 de la 9. Panzer-Division.

Grâce à l’initiative courageuse de quelques Domfrontais qui, au péril de leur vie, parvinrent à rejoindre les lignes alliées le 14 août vers 14h et à fournir des renseignements précieux au commandement américain, les états-majors des deux bataillons allemands furent encerclés vers 15h et faits prisonniers sans difficulté. Quelques instants plus tard, au terme d’un bref engagement dans le Tertre Saint-Anne, une compagnie entière de soldats du Grenadier-Regiment 728 se rendit également (les autres parvenant à s’enfuir), tandis que les hommes du Pionier-Bataillon 708 capitulèrent sur ordre de leur commandant après avoir opposé une légère résistance.

Vers 16h, Domfront fut ainsi définitivement libéré du joug qui avait si lourdement pesé sur ses habitants. Le soir même, le 120th Infantry Regiment (30th Inf. Div.) releva les unités de la 2nd Arm. Div. et établit son quartier général dans la ville (jusqu’au 19 août), suivi le lendemain par l’état-major du 117th Inf. Rgt. (30th Inf. Div.) et par celui de la Old Hickory elle-même (le premier ne s’y installant que la journée du 15 août, tandis que le second y demeura du 15 au 19).

Vers 16h, Domfront fut ainsi définitivement libéré du joug qui avait si lourdement pesé sur ses habitants. Le soir même, le 120th Infantry Regiment (30th Inf. Div.) releva les unités de la 2nd Arm. Div. et établit son quartier général dans la ville (jusqu’au 19 août), suivi le lendemain par l’état-major du 117th Inf. Rgt. (30th Inf. Div.) et par celui de la Old Hickory elle-même (le premier ne s’y installant que la journée du 15 août, tandis que le second y demeura du 15 au 19).

Bien que l’Organisation Todt – le groupe de génie civil et militaire de l’Allemagne nazie employant essentiellement des ouvriers étrangers, notamment ceux, français, soumis au travail forcé dans le cadre du S.T.O. – ait rapidement entrepris un dégagement sommaire des principaux axes routiers de la cité médiévale, permettant ainsi de rétablir un trafic normal vers le 20 juillet 1944, les officiers du Génie américain commencèrent dès le 15 août à organiser un déblaiement plus complet afin de faciliter la circulation de la 2nd Arm. Div. qui s’achemina vers Sées le 18 août, après avoir été mise au repos dans le secteur de Barenton les 16 et 17 août, et celle de la 30th Inf. Div. qui rejoignit Brezolles (au sud-est de Verneuil-sur-Avre) le 19 août, après s’être confrontée dès le milieu de l’après-midi du 14 août sur les collines aux abords nord de Domfront (dans le secteur des fermes de la Bouhardière et de la Bigotière) à un groupe de combat allemand constitué autour des huit blindés encore opérationnels du SS-Panzer-Regiment 10 « Langemark », des obusiers du II./SS-Panzer-Artillerie-Regiment 10 (deux unités appartenant à la 10. SS-Panzer-Division « Frundsberg ») et de soldats de la 17. SS-Panzer-Grenadier-Division « Götz von Berlichingen », puis s’être emparée de Saint-Bômer-les-Forges le lendemain (la B Company du 1st Battalion du 120th Inf. Rgt. libérant le village le 15 août à 8h).

De nombreuses commémorations, publications et émissions de radio ou de télévision viennent de célébrer avec éclat le Débarquement et la Bataille de Normandie. Ces célébrations sont indispensables pour éviter l’effacement de la mémoire. Mais s’il nous faut maintenir vivant le souvenir, nous devons veiller à ce que rien ne nous détourne du présent et de l’avenir. À quoi bon la répétition du « il ne faut pas oublier » si celle-ci n’a aucune incidence sur les barbaries qui se produisent aujourd’hui ? Si le passé doit être présent dans la mémoire, c’est pour en tirer des leçons et agir sur le présent. Ceux qui connaissent l’horreur du passé ont le devoir d’élever leur voix contre les horreurs qui se déroulent dans le monde actuellement. Si cette étude commémorant le 70e anniversaire de la libération de Domfront peut contribuer à la lutte contre les idéologies totalitaires, elle aura alors atteint son but : mettre le passé au service du présent pour combattre les barbaries d’aujourd’hui.

|

- Seconde partie -

Les bombardements

de mai et juin 1944

Analyse et témoignages

Sur les opérations alliées qui se déroulèrent durant les mois de mai et juin 1944 dans le ciel de Domfront, le Journal inédit de Sœur Jeanne [1], le récit de Gabriel Hubert, André Paillette et André Timothée [2], ainsi que les mémoires de Germaine Renard [3] et d’André Rougeyron [4] nous offrent de précieuses informations. Mais ces monographies locales ne proposent qu’un aperçu des questions militaires et sont imprécises ou tout simplement inexactes lorsqu’il s’agit de l’identification des unités mobilisées et des moyens matériels engagés par les Alliés. Ce sont ces lacunes que cette étude vise à combler en présentant une analyse de chacun des principaux bombardements dont Domfront fut la cible au cours des mois de mai et juin 1944, bombardements qui marquèrent à jamais l’histoire de la cité médiévale. Cette analyse fut lente et difficile et suppose de la part du lecteur de la patience et du temps, ce qui devient rare au sein d’un âge de hâte qui veut tout de suite en avoir fini avec tout. Si elle découragera tous les « hommes pressés », gageons qu’elle saura susciter l’intérêt des véritables passionnés et qu’elle leur donnera autant de plaisir à la lire que nous en avons eu à l’écrire.

C’est le dimanche de Pentecôte 1944, dans le cadre du « Transportation Plan », le « plan des transports » mis au point par Solly Zuckerman, le conseiller scientifique de l’Air Marshal Sir Arthur Tedder [5], visant à mettre à mal toute l’infrastructure de transports ferroviaires, routiers et aquatiques utilisée par les forces allemandes en Allemagne et dans tous les territoires occupés par elles, que Domfront devint pour la première fois la cible des avions américains de la 9th Air Force du Lieutenant General Lewis Hyde Brereton.

Si les documents d’archives que nous avons consultés nous autorisent à affirmer que c’est bien la 9th Air Force qui attaqua les installations ferroviaires de la ville de Domfront le dimanche 28 mai 1944 entre 8h30 et 9h, aucun, en revanche, ne nous permet d’établir avec certitude l’identité exacte de l’unité aérienne mobilisée ce jour-là. Les seules sources dont nous disposons actuellement pour comprendre la réalité de ce premier raid sont les récits qu’en firent les témoins oculaires. Toutefois, l’estimation du nombre d’avions diffère d’un témoignage à l’autre : Sœur Jeanne avance le chiffre d’une « dizaine » ; MM. Hubert, Paillette et Timothée l’estiment à une « trentaine », tandis qu’André Rougeyron l’évalue pour sa part à une « quarantaine ».

Nous nous heurtons ici au problème que pose l’usage du témoignage en histoire. Contrairement au document officiel, reconnu vrai et offrant des données objectives, le témoignage est le reflet d’une mémoire brute qui, parce qu’il s’inscrit dans le vécu, peut s’avérer subjectif et partiel. Faut-il pour autant l’écarter d’un revers de la main et lui refuser toute crédibilité ? Non, mais il est nécessaire de faire un effort pour le contrôler et, à partir de celui-ci, tenter de reconstruire la réalité. À défaut de documents d’archives permettant, par triangulation, de recouper les informations (ce que nous serons amenés à faire dans la suite de cette étude concernant d’autres raids aériens), nous poserons donc deux hypothèses afin d’évaluer le nombre et le type d’appareils – un type qui n’est pas non plus clairement défini dans les témoignages – mobilisés par la 9th Air Force ce dimanche 28 mai dans le ciel de Domfront.

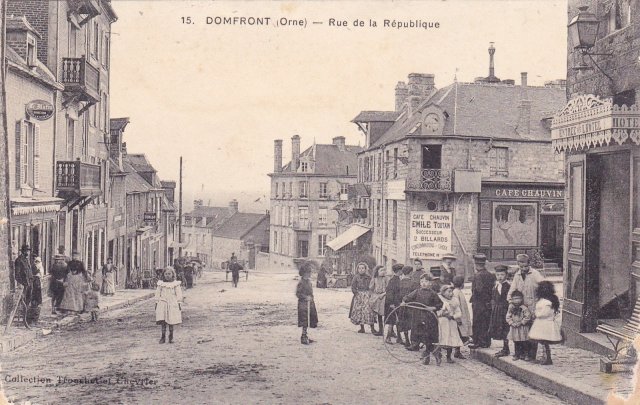

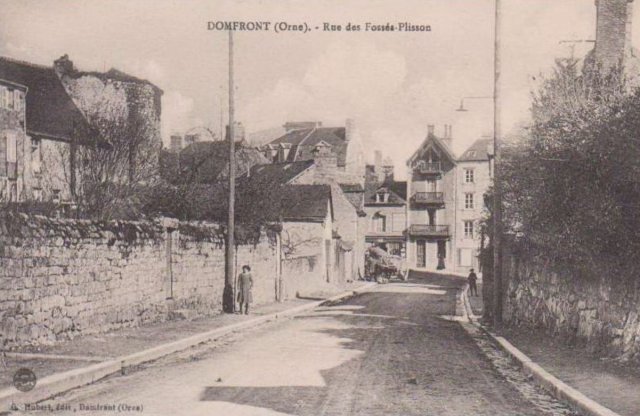

Reprenons les récits des témoins pour établir la première hypothèse. « Sur nos têtes, relate Sœur Jeanne dans son Journal, tout près, passent le souffle de plusieurs avions descendus en piqué, moteurs presque arrêtés, et le bruit repart, les appareils prennent de la hauteur et ils piquent à nouveau ». À la même heure, Gisèle Paillette, une jeune domfrontaise, observa la scène depuis sa fenêtre de la rue des Fossés-Plisson : « Les avions alliés piquent deux à deux sur la gare, lâchent leurs bombes, et remontent, faisant le tour du clocher (de l’église Saint-Julien, NDA) en crachant des rafales de mitrailleuses ».

Ces deux témoignages nous permettent de déduire que ce ne sont pas les bombardiers légers ou moyens du type Douglas A-20 Havoc ou Martin B-26 Marauder en service au sein du IX Bomber Command qui opérèrent alors, mais des chasseurs-bombardiers attaquant en piqué. Et, puisque Sœur Jeanne s’avère tout à fait capable d’identifier ce qu’elle appelle dans son Journal les « avions fourchus » – les fameux Lockheed P-38 Lightning, l’un des deux types de chasseur-bombardier alors en service au sein des groupes de chasse-bombardement du IX Tactical Air Command, facilement reconnaissables à leur deux moteurs et à leur double queue – mais n’en dit rien ce jour-là, le type d’avions mobilisés ne laisse que peu de place au doute : il s’agit très probablement de monomoteurs Republic P-47 Thunderbolt, le second type de chasseur-bombardier en service au sein du IX Tactical Air Command, commandé par le Major General Otto Weyland et relevant de la 9th Air Force.

En outre, sachant qu’une escadrille (« squadron » en angl.) de chasseurs-bombardiers de la 9th Air Force comptait théoriquement 25 avions, l’estimation du nombre d’appareils mobilisés proposée par MM. Hubert, Paillette et Timothée nous semble la plus proche de la réalité. Par comparaison, ce premier raid fut d’ailleurs beaucoup moins violent que le second (celui du 2 juin 1944) qui mobilisa, lui, un « Group » de deux « squadrons » de P-47 Thunderbolt (soit 50 avions), comme le rapporte le compte-rendu (que nous présenterons par la suite) de l’Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory, commandant en chef des forces aériennes anglaises et américaines dites « tactiques ». Aussi est-ce, selon toute vraisemblance, un « squadron » équipé de 25 Republic P-47 Thunderbolt de l’un des groupes de chasse-bombardement du IX Tactical Air Command qui prit pour cible la gare de Domfront ce 28 mai 1944.

Nous nous heurtons ici au problème que pose l’usage du témoignage en histoire. Contrairement au document officiel, reconnu vrai et offrant des données objectives, le témoignage est le reflet d’une mémoire brute qui, parce qu’il s’inscrit dans le vécu, peut s’avérer subjectif et partiel. Faut-il pour autant l’écarter d’un revers de la main et lui refuser toute crédibilité ? Non, mais il est nécessaire de faire un effort pour le contrôler et, à partir de celui-ci, tenter de reconstruire la réalité. À défaut de documents d’archives permettant, par triangulation, de recouper les informations (ce que nous serons amenés à faire dans la suite de cette étude concernant d’autres raids aériens), nous poserons donc deux hypothèses afin d’évaluer le nombre et le type d’appareils – un type qui n’est pas non plus clairement défini dans les témoignages – mobilisés par la 9th Air Force ce dimanche 28 mai dans le ciel de Domfront.

Reprenons les récits des témoins pour établir la première hypothèse. « Sur nos têtes, relate Sœur Jeanne dans son Journal, tout près, passent le souffle de plusieurs avions descendus en piqué, moteurs presque arrêtés, et le bruit repart, les appareils prennent de la hauteur et ils piquent à nouveau ». À la même heure, Gisèle Paillette, une jeune domfrontaise, observa la scène depuis sa fenêtre de la rue des Fossés-Plisson : « Les avions alliés piquent deux à deux sur la gare, lâchent leurs bombes, et remontent, faisant le tour du clocher (de l’église Saint-Julien, NDA) en crachant des rafales de mitrailleuses ».

Ces deux témoignages nous permettent de déduire que ce ne sont pas les bombardiers légers ou moyens du type Douglas A-20 Havoc ou Martin B-26 Marauder en service au sein du IX Bomber Command qui opérèrent alors, mais des chasseurs-bombardiers attaquant en piqué. Et, puisque Sœur Jeanne s’avère tout à fait capable d’identifier ce qu’elle appelle dans son Journal les « avions fourchus » – les fameux Lockheed P-38 Lightning, l’un des deux types de chasseur-bombardier alors en service au sein des groupes de chasse-bombardement du IX Tactical Air Command, facilement reconnaissables à leur deux moteurs et à leur double queue – mais n’en dit rien ce jour-là, le type d’avions mobilisés ne laisse que peu de place au doute : il s’agit très probablement de monomoteurs Republic P-47 Thunderbolt, le second type de chasseur-bombardier en service au sein du IX Tactical Air Command, commandé par le Major General Otto Weyland et relevant de la 9th Air Force.

En outre, sachant qu’une escadrille (« squadron » en angl.) de chasseurs-bombardiers de la 9th Air Force comptait théoriquement 25 avions, l’estimation du nombre d’appareils mobilisés proposée par MM. Hubert, Paillette et Timothée nous semble la plus proche de la réalité. Par comparaison, ce premier raid fut d’ailleurs beaucoup moins violent que le second (celui du 2 juin 1944) qui mobilisa, lui, un « Group » de deux « squadrons » de P-47 Thunderbolt (soit 50 avions), comme le rapporte le compte-rendu (que nous présenterons par la suite) de l’Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory, commandant en chef des forces aériennes anglaises et américaines dites « tactiques ». Aussi est-ce, selon toute vraisemblance, un « squadron » équipé de 25 Republic P-47 Thunderbolt de l’un des groupes de chasse-bombardement du IX Tactical Air Command qui prit pour cible la gare de Domfront ce 28 mai 1944.

Ce premier raid aérien ne causa ni morts ni blessés parmi la population civile. Seul un soldat allemand fut légèrement blessé. En revanche, il occasionna d’importants dégâts matériels. Présent ce matin-là aux côtés de sa mère lors de la messe dominicale animée à l’orgue par Sœur Jeanne, le jeune Jean-Pierre Lechevallier se souvient de la panique qui saisit l’assistance lorsque, en plein office, le vrombissement des moteurs d’avions surprit tout le monde. Trompant la vigilance de sa mère en quittant précipitamment l’église, Jean-Pierre, alors âgé de 17 ans, se rendit au château, situé à quelques centaines de mètres, et garde en mémoire le spectacle terrifiant qu’il aperçut depuis les remparts, s’étendant sur tout le Quartier Notre-Dame.

Quand les avions s’éloignèrent, le quartier était noyé dans une fumée épaisse alimentée par plusieurs foyers d’incendie. Une fumée noire venait d’un foyer à gauche, sans doute des réservoirs situés derrière la distillerie. Plus à droite, la gare elle-même disparaissait dans un formidable rideau de fumées jaunâtres, traversé d’éclairs de flamme. Plusieurs maisons aux alentours furent également sévèrement touchées, notamment près des voies de chemins de fer : détruits, précise Sœur Jeanne, « les petits bâtiments, les magasins de fourrage de la Maison Villette et l’un des réservoirs à essence. Détruites aussi la maison Lagarde et les écuries Coudray et Piquet. Très touchée encore, la maison du cantonnier Jardin, en arrière de la maison Villette […] Quoique moins importants, d’autres dégâts chez Feyt ». Bien qu’une centaine de vitres ait volé en éclats et que la toiture de certains bâtiments fût pour une part endommagée, l’hôpital de Domfront demeura quant à lui pratiquement intact.

Quand les avions s’éloignèrent, le quartier était noyé dans une fumée épaisse alimentée par plusieurs foyers d’incendie. Une fumée noire venait d’un foyer à gauche, sans doute des réservoirs situés derrière la distillerie. Plus à droite, la gare elle-même disparaissait dans un formidable rideau de fumées jaunâtres, traversé d’éclairs de flamme. Plusieurs maisons aux alentours furent également sévèrement touchées, notamment près des voies de chemins de fer : détruits, précise Sœur Jeanne, « les petits bâtiments, les magasins de fourrage de la Maison Villette et l’un des réservoirs à essence. Détruites aussi la maison Lagarde et les écuries Coudray et Piquet. Très touchée encore, la maison du cantonnier Jardin, en arrière de la maison Villette […] Quoique moins importants, d’autres dégâts chez Feyt ». Bien qu’une centaine de vitres ait volé en éclats et que la toiture de certains bâtiments fût pour une part endommagée, l’hôpital de Domfront demeura quant à lui pratiquement intact.

« On ne sait pas au juste combien de bombes sont tombées, reconnaît Sœur Jeanne, surtout des bombes explosives à ce qu’il semble, mais aussi des bombes incendiaires. Toutes d’ailleurs n’ont pas éclaté, ce qui fait que l’on a dû interdire l’accès à certains endroits ». Pour établir le nombre de bombes larguées lors de ce premier raid du 28 mai 1944, nous pouvons également utiliser le compte-rendu du raid aérien du 2 juin 1944 rédigé par Sir Trafford Leigh-Mallory et formuler une dernière hypothèse.

Le 2 juin en effet, et dans des conditions météorologiques similaires, ce sont 56 bombes incendiaires de 250 kg et 63 bombes explosives de 500 kg que les 50 P-47 Thunderbolt lâchèrent sur le quartier de la gare. Un nombre de bombes qui serait deux fois supérieur à celui emporté lors de l’attaque du 28 mai, si, comme nous le supposons, une seule escadrille prit part à l’attaque ce jour-là. Une attaque qui se produisit sans qu’aucune alerte n’ait sonné. Sœur Jeanne n’oublie pas en effet de rappeler que « la sirène sonna l’alerte... après l’alerte ! ». C’est dire combien ce premier raid prit au dépourvu la population domfrontaise. Mais, en effectuant un bombardement de précision sur un quartier de la ville encore assez peu fréquenté à cette heure matinale, les aviateurs alliés parvinrent à limiter à la zone cible les dégâts infligés par leur attaque soudaine.

« Après 17h, constate Sœur Jeanne, deux avions argentés se contentaient de virevolter à différentes hauteurs – assez longuement, il est vrai – avant de s’en retourner comme ils étaient venus ». Il s’agit, selon toute probabilité, de deux chasseurs North American P-51 Mustang (au fuselage métallique à base d’alliages d’aluminium), transformés en appareils de reconnaissance photographique. C’est cette version du P-51 (le P-51 F-6C, équipé de deux appareils photographiques K-24) qui était utilisée au sein de la 9th Air Force par le 10th Photographic Reconnaissance Group pour établir le compte-rendu des opérations, en photographiant avec la précision remarquable des Kodak (dont l’un était installé dans le dessous du fuselage des appareils et l’autre, dans le flanc gauche) les cibles détruites, endommagées ou laissées intactes et donc à revisiter.

Le 2 juin en effet, et dans des conditions météorologiques similaires, ce sont 56 bombes incendiaires de 250 kg et 63 bombes explosives de 500 kg que les 50 P-47 Thunderbolt lâchèrent sur le quartier de la gare. Un nombre de bombes qui serait deux fois supérieur à celui emporté lors de l’attaque du 28 mai, si, comme nous le supposons, une seule escadrille prit part à l’attaque ce jour-là. Une attaque qui se produisit sans qu’aucune alerte n’ait sonné. Sœur Jeanne n’oublie pas en effet de rappeler que « la sirène sonna l’alerte... après l’alerte ! ». C’est dire combien ce premier raid prit au dépourvu la population domfrontaise. Mais, en effectuant un bombardement de précision sur un quartier de la ville encore assez peu fréquenté à cette heure matinale, les aviateurs alliés parvinrent à limiter à la zone cible les dégâts infligés par leur attaque soudaine.

« Après 17h, constate Sœur Jeanne, deux avions argentés se contentaient de virevolter à différentes hauteurs – assez longuement, il est vrai – avant de s’en retourner comme ils étaient venus ». Il s’agit, selon toute probabilité, de deux chasseurs North American P-51 Mustang (au fuselage métallique à base d’alliages d’aluminium), transformés en appareils de reconnaissance photographique. C’est cette version du P-51 (le P-51 F-6C, équipé de deux appareils photographiques K-24) qui était utilisée au sein de la 9th Air Force par le 10th Photographic Reconnaissance Group pour établir le compte-rendu des opérations, en photographiant avec la précision remarquable des Kodak (dont l’un était installé dans le dessous du fuselage des appareils et l’autre, dans le flanc gauche) les cibles détruites, endommagées ou laissées intactes et donc à revisiter.

Or, au cours de l’examen de ces clichés, il ne put échapper au « Group S-2 » – les officiers d’état-major chargés du renseignement – ce que Germaine Renard avait elle-même relevé : « Les énormes réservoirs à essence, depuis longtemps camouflés par les Allemands, ont été visés, mais sans grand résultat ». D’autres attaques devaient donc être à craindre dans les jours à venir. Et de fait, tous les réservoirs d’essence n’ayant pas été détruits et d’autres objectifs ferroviaires et routiers restant encore à traiter à Domfront pour entraver l’accès des forces allemandes dans la zone sud du futur champ de bataille de Normandie, cette première attaque n’était qu’un commencement.

Une première attaque, à valeur égale, est toujours plus dramatique que les suivantes, la population ayant évacué les secteurs menacés ou appris à se ruer dans les abris. Or, dans le cas de Domfront, cela ne se vérifie pas. Pourquoi ? Les Domfrontais étaient-ils inconscients de la menace des bombardements ? Certainement pas, mais ils firent preuve d’insouciance face à l’éventualité du danger aérien. Le dimanche 16 avril 1944, un avertissement fut radiodiffusé par le service français de la BBC, au nom du commandant suprême Dwight D. Eisenhower, prévenant les populations françaises et belges des attaques à venir contre le système ferroviaire : « Tous les points vitaux des chemins de fer en Belgique et en France vont être soumis à de lourdes attaques aériennes au cours des semaines qui suivront. Éloignez-vous du voisinage de ces objectifs ». Pendant les trois semaines qui suivirent, ce message fut transmis au moins quotidiennement et complété, entre autres, par des émissions de Schumann et par des causeries d’intervenants britanniques et français visant à expliquer plus longuement les raisons du « Transportation Plan ».

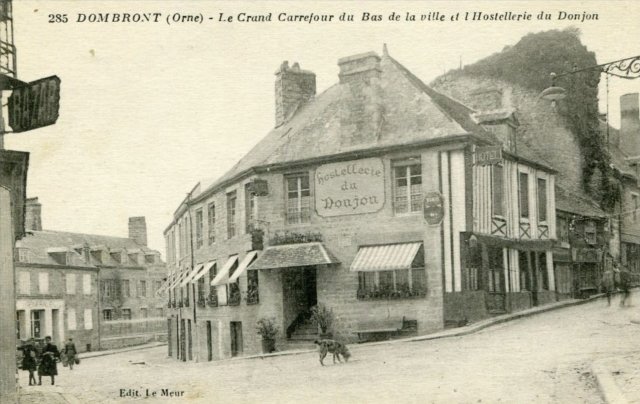

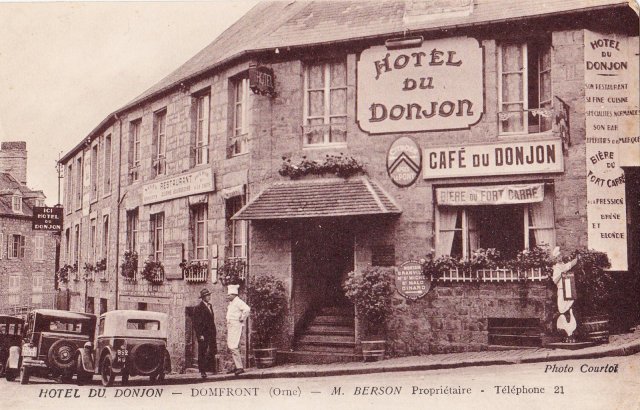

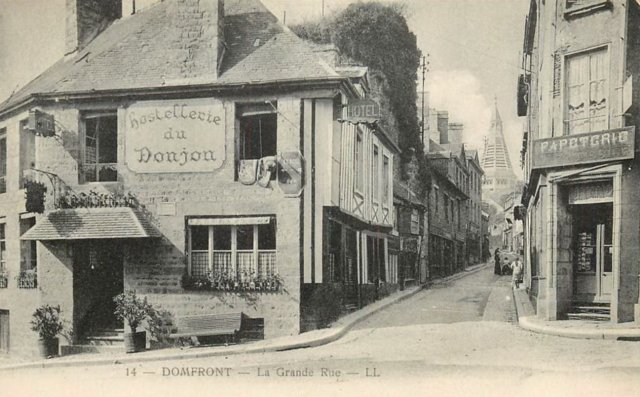

Certes, écouter clandestinement la BBC était strictement interdit, et depuis le 22 mars 1944, il fut ordonné par voie de presse à tous les habitants des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne de déposer leur poste de TSF dans les mairies avant le 31 mars. Mais comment expliquer que, suite au bombardement du dimanche 28 mai, des établissements hôteliers se trouvaient encore en activité à proximité immédiate de la gare ? Pourquoi des mesures d’évacuation ou de dispersion n’ont-elles pas été prises par les autorités pour protéger la population ? Rappelons que ces mesures d’évacuation relevaient essentiellement du préfet, tandis que les abris étaient de la responsabilité des maires. Or, si une grande partie de la population, par peur, a fui de sa propre initiative le Quartier Notre-Dame, et si l’accès à certains lieux fut interdit du lundi au mercredi, le temps de répertorier et de neutraliser les projectiles non explosés, à partir du jeudi, une certaine activité reprit peu à peu autour de la gare, dans le secteur des hôtels et des restaurants.

Le 30 mai, après la réparation des coupures sur les lignes de Laval à Caen et de Domfront à Alençon, les trains purent de nouveau circuler. Le 2 juin au matin, l’un d’eux entra en gare de Domfront à faible allure, tandis qu’une foule se massait aux portières, curieuse de voir les conséquences du bombardement du dimanche précédent. En fin de journée, alors que des enfants jouaient sur la place de la gare, les adultes poursuivaient leurs activités, comme à l’accoutumée.

Certes, écouter clandestinement la BBC était strictement interdit, et depuis le 22 mars 1944, il fut ordonné par voie de presse à tous les habitants des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne de déposer leur poste de TSF dans les mairies avant le 31 mars. Mais comment expliquer que, suite au bombardement du dimanche 28 mai, des établissements hôteliers se trouvaient encore en activité à proximité immédiate de la gare ? Pourquoi des mesures d’évacuation ou de dispersion n’ont-elles pas été prises par les autorités pour protéger la population ? Rappelons que ces mesures d’évacuation relevaient essentiellement du préfet, tandis que les abris étaient de la responsabilité des maires. Or, si une grande partie de la population, par peur, a fui de sa propre initiative le Quartier Notre-Dame, et si l’accès à certains lieux fut interdit du lundi au mercredi, le temps de répertorier et de neutraliser les projectiles non explosés, à partir du jeudi, une certaine activité reprit peu à peu autour de la gare, dans le secteur des hôtels et des restaurants.

Le 30 mai, après la réparation des coupures sur les lignes de Laval à Caen et de Domfront à Alençon, les trains purent de nouveau circuler. Le 2 juin au matin, l’un d’eux entra en gare de Domfront à faible allure, tandis qu’une foule se massait aux portières, curieuse de voir les conséquences du bombardement du dimanche précédent. En fin de journée, alors que des enfants jouaient sur la place de la gare, les adultes poursuivaient leurs activités, comme à l’accoutumée.

C’est à ce moment précis – à 18h40 – qu’un « Group » de deux escadrilles de Republic P-47 Thunderbolt surgit à nouveau au-dessus de la ville. Le travail d’interprétation des photographies de reconnaissance aérienne prises le 28 mai a probablement permis de localiser exactement les réservoirs de carburant laissés intacts. Camouflés, pour certains, dans les jardins et les hangars des établissements du quartier des hôtels et des restaurants, ce secteur devenait inévitablement la cible de l’attaque de l’un des « squadrons », tandis que l’autre se concentrerait une nouvelle fois aux installations ferroviaires. L’objectif n’était pas seulement de détruire les voies de chemins de fer, mais surtout de viser le matériel roulant, les voies de garage, le triage, les ateliers de réparation potentiels, ainsi que les systèmes d’aiguillage et les aiguilles elles-mêmes – tout ce qui nécessitait du temps pour être réparé et qui paralysait le trafic pour une durée prolongée.

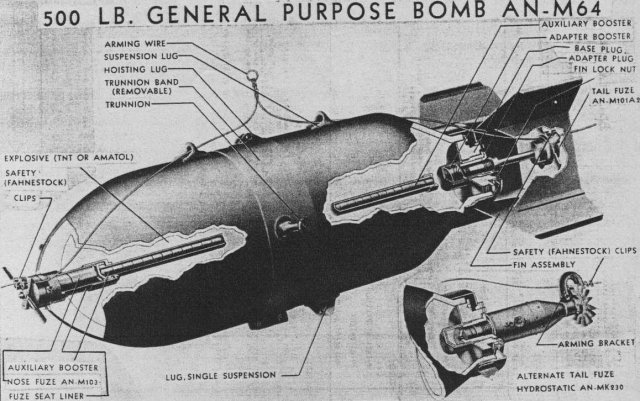

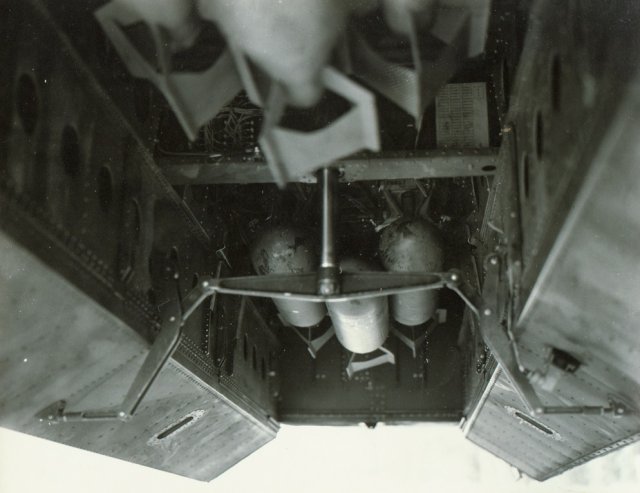

Le rapport précédemment cité, rédigé par Sir Trafford Leigh-Mallory et publié dans le Supplement to The London Gazette du mardi 31 décembre 1946, sous le titre « Air operations by the Allied Expeditionary Air Force in N.W. Europe from November 15th, 1943 to September 30th, 1944 », fait état de cette mission du 2 juin 1944 à Domfront. Le maréchal de l’air précise à la page 23 : « On 2nd June, a force of 50 Thunderbolt of the United States Ninth Air Force attacked a fuel dump at Domfront. 54 x 500 lb incendiaries and 63 x 1000 lb. G.P. bombs were dropped and severe damage was caused to this dump ». Traduction : « Le 2 juin, une force de 50 Thunderbolt de la 9th Air Force attaqua un dépôt de carburant à Domfront. 54 bombes incendiaires de 250 kg (500 lb en livres, l’unité de masse anglo-saxonne, abrév. « lb », NDA) et 63 bombes polyvalentes (G[eneral] P[urpose] bombs en anglais) de 500 kg (ou « 1000 lb ») furent larguées, et de graves dégâts furent causés à ce dépôt ».

Comme en témoignèrent MM. Hubert, Paillette et Timothée dans leur récit consigné en janvier 1945 : « Ce bombardement, extrêmement violent, fait avec des projectiles incendiaires, dura environ 25 minutes. Les avions prenaient de la hauteur à tour de rôle en tournant au-dessus de la ville puis piquaient par groupes de quatre sur la gare en lâchant leurs bombes. Ils reprenaient ensuite de la hauteur en tirant des salves de mitrailleuses sur la ville ».

Le bilan de cette attaque fut tragique. Pour la première fois, en effet, on dénombra des victimes parmi la population civile. Huit exactement. Parmi elles, Parmi elles, Marguerite Angelot, parisienne séjournant dans l’un des hôtels de la gare ; Madeleine Bouvet et sa sœur Marthe Chevrier (née Bouvet), gérantes du Buffet de la Gare, qui perdirent la vie alors qu’elles revenaient chercher la caisse du restaurant qu’elles avaient oublié ; Robert Le Guennec, un cheminot de Flers, fauché sur la voie ferrée ; Lucien Poulain, de Champsecret, alors garçon d’écurie, mort à l’Hôtel de France (ses deux jambes arrachées, il succombera le 3 juin sur la route de l’hôpital de Flers) ; Jacques Renucci, un enfant de cinq ans originaire de Paris, réfugié à Domfront, qui perdit la vie sur la place de la gare pendant qu’il jouait sous la surveillance de sa nourrice, Mme Betton ; et enfin Bernard Sigwald, agronome, tué dans le jardin du Sacré-Cœur où il s’était réfugié.

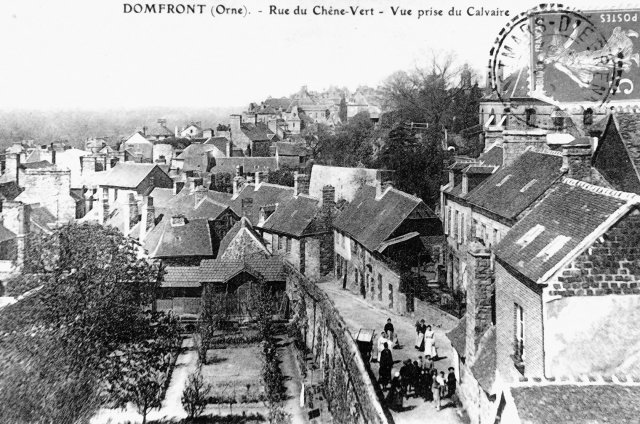

Une huitième victime fut également à déplorer ce même jour, dans un autre secteur de Domfront : Pierre Grare, âgé de 29 ans, un parisien réfractaire au Service du travail obligatoire (S.T.O.), qui se cachait au 3, rue du Chêne-Vert à Domfront avec sa femme, son beau-père et ses trois filles (qui ne survivront pas au raid aérien du 14 juin 1944). Il fut tué sur le coup par les éclats d’une bombe tombée juste devant l’entrée du cimetière de la Croix-des-Landes, à l’ouest de Domfront, près d’un carrefour stratégique situé sur un axe de circulation important (RD 908).

Mme Geneviève Clouard témoigne : « Dans la ville, c’est l’occupation allemande et dans le ciel les avions américains volent bas, tournent, assourdissants et menaçants. Mon père nous ordonne d’aller au plus vite, ma mère, ma sœur et moi, nous cacher dans le seul abri possible le plus proche : oui, c’est le caveau provisoire du cimetière, à 50 mètres peut-être. Pendant ce temps, mon père court à la recherche de ma petite sœur. Elle joue, avec la voisine, de l’autre côté de la rue. À ce moment passe Monsieur Grare, réfractaire au S.T.O., réfugié dans notre ville avec sa famille. À peine la grille franchie par chacun des deux hommes mais en sens inverse, une bombe est larguée. Du caveau, nous la vîmes descendre, énorme, grise, écrasante, recouvrant nos cheveux de terre. Puis les avions s’éloignèrent. Ce fut le grand silence. Nous sortîmes de notre abri. Mon père arrivait, chacun se découvrant vivant, cependant mon père était livide, plus que bouleversé. Il nous explique : Monsieur Grare, à quelques pas de lui, avait été tué, déchiqueté par les éclats de la bombe » [6].

À ces huit victimes civiles s’ajoutèrent de nombreux blessés, dont une jeune femme, extraite des décombres, gravement atteinte.

Le rapport précédemment cité, rédigé par Sir Trafford Leigh-Mallory et publié dans le Supplement to The London Gazette du mardi 31 décembre 1946, sous le titre « Air operations by the Allied Expeditionary Air Force in N.W. Europe from November 15th, 1943 to September 30th, 1944 », fait état de cette mission du 2 juin 1944 à Domfront. Le maréchal de l’air précise à la page 23 : « On 2nd June, a force of 50 Thunderbolt of the United States Ninth Air Force attacked a fuel dump at Domfront. 54 x 500 lb incendiaries and 63 x 1000 lb. G.P. bombs were dropped and severe damage was caused to this dump ». Traduction : « Le 2 juin, une force de 50 Thunderbolt de la 9th Air Force attaqua un dépôt de carburant à Domfront. 54 bombes incendiaires de 250 kg (500 lb en livres, l’unité de masse anglo-saxonne, abrév. « lb », NDA) et 63 bombes polyvalentes (G[eneral] P[urpose] bombs en anglais) de 500 kg (ou « 1000 lb ») furent larguées, et de graves dégâts furent causés à ce dépôt ».

Comme en témoignèrent MM. Hubert, Paillette et Timothée dans leur récit consigné en janvier 1945 : « Ce bombardement, extrêmement violent, fait avec des projectiles incendiaires, dura environ 25 minutes. Les avions prenaient de la hauteur à tour de rôle en tournant au-dessus de la ville puis piquaient par groupes de quatre sur la gare en lâchant leurs bombes. Ils reprenaient ensuite de la hauteur en tirant des salves de mitrailleuses sur la ville ».

Le bilan de cette attaque fut tragique. Pour la première fois, en effet, on dénombra des victimes parmi la population civile. Huit exactement. Parmi elles, Parmi elles, Marguerite Angelot, parisienne séjournant dans l’un des hôtels de la gare ; Madeleine Bouvet et sa sœur Marthe Chevrier (née Bouvet), gérantes du Buffet de la Gare, qui perdirent la vie alors qu’elles revenaient chercher la caisse du restaurant qu’elles avaient oublié ; Robert Le Guennec, un cheminot de Flers, fauché sur la voie ferrée ; Lucien Poulain, de Champsecret, alors garçon d’écurie, mort à l’Hôtel de France (ses deux jambes arrachées, il succombera le 3 juin sur la route de l’hôpital de Flers) ; Jacques Renucci, un enfant de cinq ans originaire de Paris, réfugié à Domfront, qui perdit la vie sur la place de la gare pendant qu’il jouait sous la surveillance de sa nourrice, Mme Betton ; et enfin Bernard Sigwald, agronome, tué dans le jardin du Sacré-Cœur où il s’était réfugié.

Une huitième victime fut également à déplorer ce même jour, dans un autre secteur de Domfront : Pierre Grare, âgé de 29 ans, un parisien réfractaire au Service du travail obligatoire (S.T.O.), qui se cachait au 3, rue du Chêne-Vert à Domfront avec sa femme, son beau-père et ses trois filles (qui ne survivront pas au raid aérien du 14 juin 1944). Il fut tué sur le coup par les éclats d’une bombe tombée juste devant l’entrée du cimetière de la Croix-des-Landes, à l’ouest de Domfront, près d’un carrefour stratégique situé sur un axe de circulation important (RD 908).

Mme Geneviève Clouard témoigne : « Dans la ville, c’est l’occupation allemande et dans le ciel les avions américains volent bas, tournent, assourdissants et menaçants. Mon père nous ordonne d’aller au plus vite, ma mère, ma sœur et moi, nous cacher dans le seul abri possible le plus proche : oui, c’est le caveau provisoire du cimetière, à 50 mètres peut-être. Pendant ce temps, mon père court à la recherche de ma petite sœur. Elle joue, avec la voisine, de l’autre côté de la rue. À ce moment passe Monsieur Grare, réfractaire au S.T.O., réfugié dans notre ville avec sa famille. À peine la grille franchie par chacun des deux hommes mais en sens inverse, une bombe est larguée. Du caveau, nous la vîmes descendre, énorme, grise, écrasante, recouvrant nos cheveux de terre. Puis les avions s’éloignèrent. Ce fut le grand silence. Nous sortîmes de notre abri. Mon père arrivait, chacun se découvrant vivant, cependant mon père était livide, plus que bouleversé. Il nous explique : Monsieur Grare, à quelques pas de lui, avait été tué, déchiqueté par les éclats de la bombe » [6].

À ces huit victimes civiles s’ajoutèrent de nombreux blessés, dont une jeune femme, extraite des décombres, gravement atteinte.

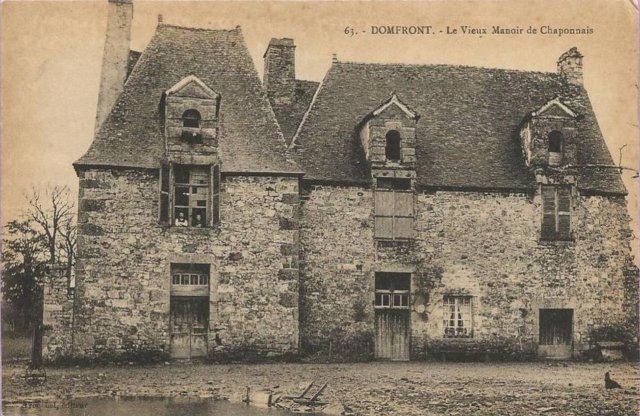

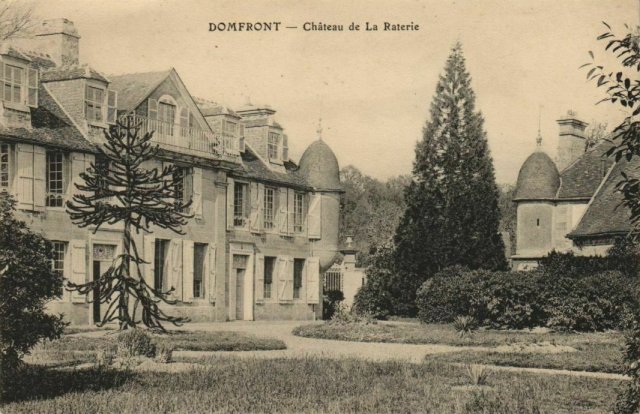

Sur le plan matériel, les dégâts occasionnés par le bombardement du 2 juin furent considérables. Les voies ferrées furent coupées entre la maison du garde-barrière de la route de Mortain et le dépôt de locomotives. Atteints par des bombes incendiaires, plusieurs wagons de marchandises prirent feu, brûlant comme des torches. De nombreuses bêtes furent tuées dans les champs situés près de la Varenne. La ferme de la Bretonnière et le château de la Raterie furent sévèrement touchés, tandis que le vieux manoir de Chaponnais fut rasé, seul le pigeonnier demeurant debout. Tout le quartier compris entre la rue de la Gare et Pignon-Blanc fut incendié ou démoli : les hôtels-restaurants, la distillerie, un garage automobile, divers établissements de négociants ainsi que de très nombreuses maisons particulières y furent détruits ou très sérieusement endommagés.

Confrontés à une douzaine de foyers d’incendie, les pompiers de Domfront et les hommes de la Défense passive furent totalement dépassés et en appelèrent à leurs collègues de Flers pour les aider à lutter contre les flammes.

De l’hôpital, encore une fois relativement épargné, les malades, les personnes âgées ainsi que les nourrissons de la maternité furent évacués à 22h et emmenés dans trois camions réquisitionnés vers des villages voisins (Perrou, La Chapelle-d’Andaine, Saint-Fraimbault et Lonlay-l’Abbaye).

Confrontés à une douzaine de foyers d’incendie, les pompiers de Domfront et les hommes de la Défense passive furent totalement dépassés et en appelèrent à leurs collègues de Flers pour les aider à lutter contre les flammes.

De l’hôpital, encore une fois relativement épargné, les malades, les personnes âgées ainsi que les nourrissons de la maternité furent évacués à 22h et emmenés dans trois camions réquisitionnés vers des villages voisins (Perrou, La Chapelle-d’Andaine, Saint-Fraimbault et Lonlay-l’Abbaye).

Quartier dévasté, vies fracassées, os brisés et chair mutilée, Domfront et ses habitants n’étaient pas au bout de leur calvaire car, comme le remarque Sœur Jeanne, « les réservoirs d’essence ont perdu leur savant camouflage mais à l’exception d’un seul, paraissent absolument intacts ». Ce qui ne manqua pas d’échapper aux avions de reconnaissance photographique qui, une heure après le bombardement, survolèrent une nouvelle fois le secteur pour enregistrer le résultat de l’attaque.

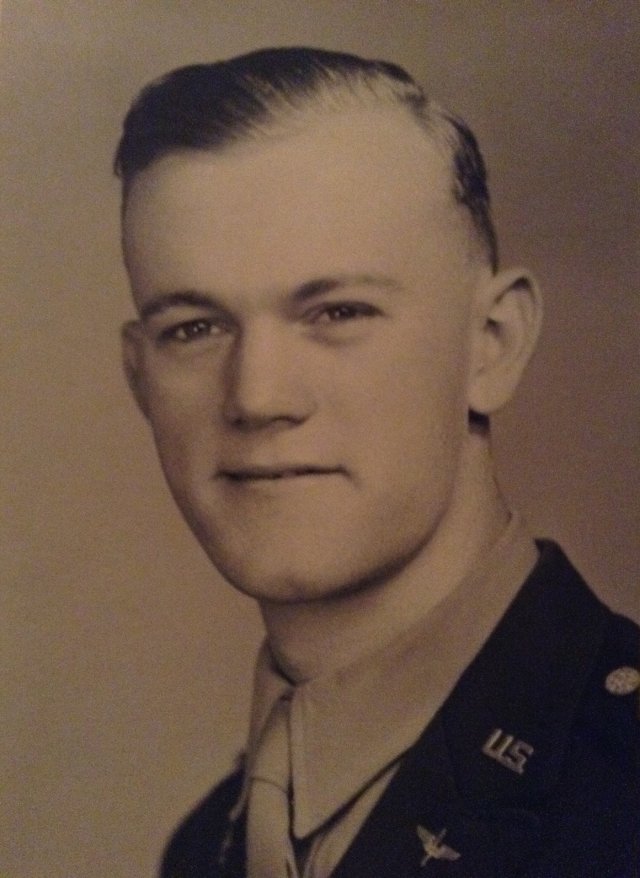

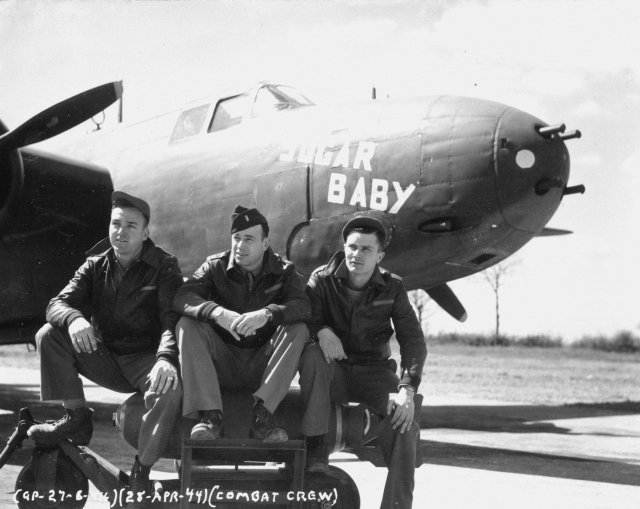

Le lendemain matin, samedi 3 juin 1944, la population se mit à fuir en masse vers la campagne. « Domfront se vide, Domfront s’en va » écrit Germaine Renard. Et bien lui en prit car, un peu après 15h, une troisième attaque de P-47 Thunderbolt, moins violente que celle de la veille, visa de nouveau les voies de chemin de fer, aucune bombe n’étant lâchée sur le Quartier Notre-Dame. Appartenant au 368th Fighter Group du 71th Fighter Wing, ces P-47 étaient rattachés au IX Air Tactical Command de la 9th Air Force. L’un des aviateurs ayant participé à ce raid sur Domfront, le First Lieutenant Clarence E. Staton, pilote au sein du 395th Fighter Squadron (l’une des trois escadrilles de chasse composant le 368th FG, avec les 396th et 397th FS), raconte ainsi dans ses mémoires qu’il revint à sa base AAF-404 de Chibolton (située au nord de Southampton, en Angleterre) avec des pièces de fixation de rails logées dans le nez de son fuselage et dans son moteur ! Une sortie de piqué assurément trop juste.

Le lendemain matin, samedi 3 juin 1944, la population se mit à fuir en masse vers la campagne. « Domfront se vide, Domfront s’en va » écrit Germaine Renard. Et bien lui en prit car, un peu après 15h, une troisième attaque de P-47 Thunderbolt, moins violente que celle de la veille, visa de nouveau les voies de chemin de fer, aucune bombe n’étant lâchée sur le Quartier Notre-Dame. Appartenant au 368th Fighter Group du 71th Fighter Wing, ces P-47 étaient rattachés au IX Air Tactical Command de la 9th Air Force. L’un des aviateurs ayant participé à ce raid sur Domfront, le First Lieutenant Clarence E. Staton, pilote au sein du 395th Fighter Squadron (l’une des trois escadrilles de chasse composant le 368th FG, avec les 396th et 397th FS), raconte ainsi dans ses mémoires qu’il revint à sa base AAF-404 de Chibolton (située au nord de Southampton, en Angleterre) avec des pièces de fixation de rails logées dans le nez de son fuselage et dans son moteur ! Une sortie de piqué assurément trop juste.

Cette nouvelle attaque fit une neuvième victime, le Domfrontais Victor Coupel, âgé de 64 ans, courtier en calva, mitraillé alors qu’il circulait imprudemment en camion-citerne sur la route de Mortain. Le soir, le Quartier Notre-Dame fut complètement évacué et seuls quelques veilleurs établirent leur poste dans la conciergerie de l’hôpital, qui fut replié à 3 km sur la commune de La Haute-Chapelle, dans le vieux manoir de la Guyardière

La nuit du 5 au 6 juin fut particulièrement mouvementé pour les habitants de Domfront. Au vacarme incessant des avions alliés, dont certains frôlaient les toits des habitations, s’ajoutèrent de violents tirs de mitrailleuses, terrorisant la population. Au lever du jour, à l’heure où les premières troupes alliées partaient à l’assaut des plages, l’aviation prit pour cible des convois allemands près du cimetière de Saint-Front ainsi qu’au Pont-de-Caen. À 8h30, deux locomotives furent mitraillées à la gare, qui subit à nouveau un intense bombardement – le quatrième – vers 13h, pendant vingt minutes. Le Quartier Notre-Dame ayant été évacué, il ne provoqua aucune victime, mais ravagea à nouveau les voies ferrées et transforma en torches des wagons de farine. Toute la journée, montant en ligne, les renforts allemands traversèrent la ville. Le soir, vers 19h, se dirigeant vers le sud, de nombreuses escadrilles alliées – plus d’une centaine d’appareils, d’après Sœur Jeanne – traversèrent le ciel de la cité médiévale, faisant craindre le pire à ceux qui n’avaient pas évacué la ville. La nuit du 6 au 7 juin fut toutefois relativement calme.

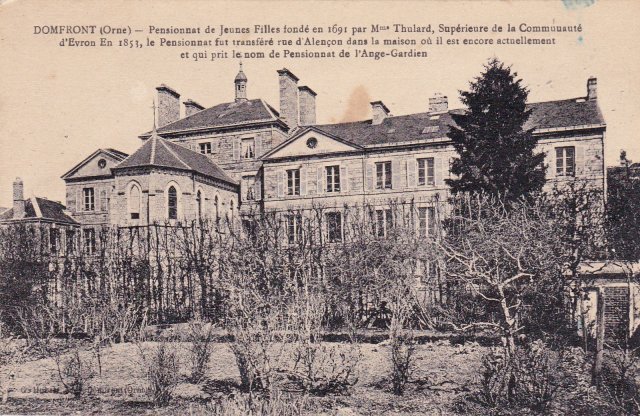

Le lendemain, mercredi 7 juin, un nouveau bombardement – le cinquième – s’abattit sur la gare et le Quartier Notre-Dame. Jusqu’alors relativement préservé, l’hôpital fut gravement endommagé, et trois bâtiments – le pavillon des femmes, la maison de l’aumônier et une partie de l’ancien bâtiment principal – furent totalement détruits. Aucun blessé ne fut à déplorer, l’établissement ayant heureusement été évacué dès le soir du 2 juin.

Le lendemain, mercredi 7 juin, un nouveau bombardement – le cinquième – s’abattit sur la gare et le Quartier Notre-Dame. Jusqu’alors relativement préservé, l’hôpital fut gravement endommagé, et trois bâtiments – le pavillon des femmes, la maison de l’aumônier et une partie de l’ancien bâtiment principal – furent totalement détruits. Aucun blessé ne fut à déplorer, l’établissement ayant heureusement été évacué dès le soir du 2 juin.

Du 8 au 12 juin 1944, Domfront connut une période de relative accalmie. Gênée dans ses opérations par de mauvaises conditions météorologiques – les 8, 9 et 11 juin, le plafond trop bas rendit impossible toute opération d’envergure sur la ville –, l’aviation alliée ne se manifesta que très sporadiquement. Les ouvriers de l’Organisation Todt profitèrent de ce répit pour tenter de réparer les dégâts causés par les bombardements des jours précédents. « Le 8 juin au matin, écrit André Rougeyron, une formation importante de travailleurs des entreprises Todt envahit la ville. Ils viennent pour réparer, ou plutôt tenter de réparer les voies ferrées ». Le 12 juin, malgré un « ciel très bleu », comme le rapporte Sœur Jeanne, rien ne se passa.

Le 13 juin, le temps se couvrit à nouveau mais, en début de soirée, cette couverture nuageuse se disloqua suffisamment au-dessus de la région de Domfront pour permettre la reprise des opérations. « Le temps se relève un peu ce soir, écrit Sœur Jeanne. En sortant de table, on entend de nouveau les avions : environ une cinquantaine de chasseurs passe rapidement en direction d’Alençon ». Ces chasseurs, des P-47 Thunderbolt du 404th Fighter Group en mission de reconnaissance armée dans le secteur de Vire et de Domfront, avaient pour objectif la destruction des véhicules sur route et celle des convois ferroviaires. Un peu plus tard, vers 21h, ce furent des bombardiers moyens Martin B-26 Marauder qui entrèrent en action. « Un roulement lourd emplit le ciel , relate Sœur Jeanne, s’amplifie, se fait menaçant. Dans le contre-jour, j’aperçois six escadrilles de forteresses arrivant du sud-ouest, beaucoup plus bas que d’habitude. Elles sont si serrées et avancent avec une lenteur si régulière qu’on les dirait mues par un moteur unique ».

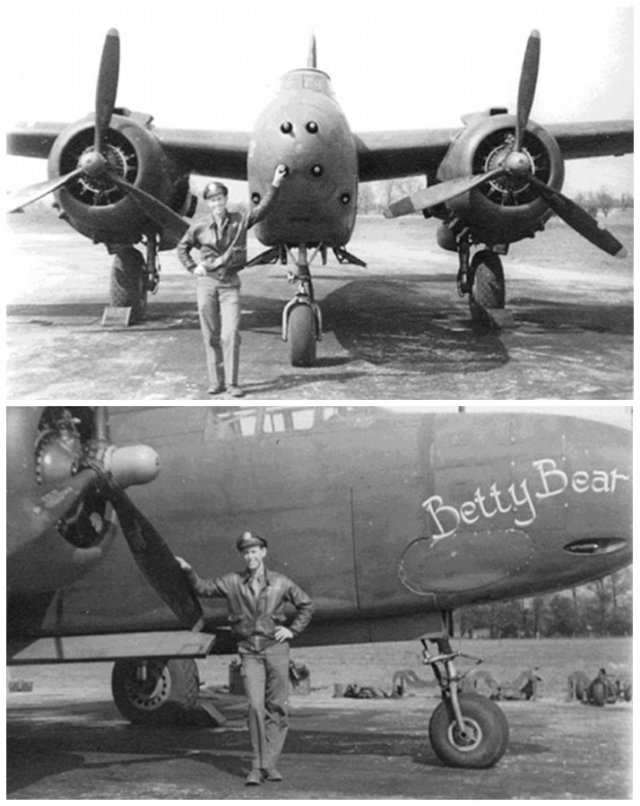

Bimoteurs à ne pas confondre avec les Boeing B-17 Flying Fortress, les fameux quadrimoteurs de la 8th Air Force qui n’intervinrent jamais dans le ciel de Domfront, ces B-26, s’approchant en formation serrée, appartenaient au 387th Bombardment Group (Medium) commandé par le Colonel Thomas M. Seymour. Rattaché au 98th Combat Bombardment Wing du IX Bomber Command de la 9th Air Force, ce groupe de bombardement était basé en Angleterre, sur le terrain AAF-162 de Chipping Ongar, dans l’Essex. Sa mission ce soir-là – la 171e du « Group » – était de nouveau la destruction des dépôts de carburant disséminés dans le secteur de la gare. C’est donc une nouvelle fois au Quartier Notre-Dame que l’aviation américaine allait s’en prendre.

Arrivant du sud-ouest et volant à faible altitude en raison des conditions météorologiques, les appareils se présentèrent dans le ciel de Domfront disposés en « box ». Mise au point à la fin de l’année 1942 par Curtis E. LeMay, le légendaire General (alors Lieutenant Colonel) de la 8th Air Force, cette formation de combat consistait à réunir les avions par groupe de six (appelé « flight ») en les faisant voler par trois en formation en V à des altitudes décalées. Trois « flights » (comptant 18 avions) formaient un « box », les missions de bombardement rassemblant généralement deux ou trois « boxes ». Curtis LeMay estimait que ce genre de formation tactique procurait aux appareils le plus haut degré de protection contre les avions ennemis en les empêchant de s’installer au milieu des bombardiers et en regroupant la puissance de feu défensive. Elle optimisait par ailleurs le bombardement en assurant une plus grande concentration des bombes sur la cible et permettait de réaliser une économie significative de carburant, les avions suiveurs bénéficiant de l’effet d’aspiration généré par ceux de tête.

Le 13 juin, le temps se couvrit à nouveau mais, en début de soirée, cette couverture nuageuse se disloqua suffisamment au-dessus de la région de Domfront pour permettre la reprise des opérations. « Le temps se relève un peu ce soir, écrit Sœur Jeanne. En sortant de table, on entend de nouveau les avions : environ une cinquantaine de chasseurs passe rapidement en direction d’Alençon ». Ces chasseurs, des P-47 Thunderbolt du 404th Fighter Group en mission de reconnaissance armée dans le secteur de Vire et de Domfront, avaient pour objectif la destruction des véhicules sur route et celle des convois ferroviaires. Un peu plus tard, vers 21h, ce furent des bombardiers moyens Martin B-26 Marauder qui entrèrent en action. « Un roulement lourd emplit le ciel , relate Sœur Jeanne, s’amplifie, se fait menaçant. Dans le contre-jour, j’aperçois six escadrilles de forteresses arrivant du sud-ouest, beaucoup plus bas que d’habitude. Elles sont si serrées et avancent avec une lenteur si régulière qu’on les dirait mues par un moteur unique ».

Bimoteurs à ne pas confondre avec les Boeing B-17 Flying Fortress, les fameux quadrimoteurs de la 8th Air Force qui n’intervinrent jamais dans le ciel de Domfront, ces B-26, s’approchant en formation serrée, appartenaient au 387th Bombardment Group (Medium) commandé par le Colonel Thomas M. Seymour. Rattaché au 98th Combat Bombardment Wing du IX Bomber Command de la 9th Air Force, ce groupe de bombardement était basé en Angleterre, sur le terrain AAF-162 de Chipping Ongar, dans l’Essex. Sa mission ce soir-là – la 171e du « Group » – était de nouveau la destruction des dépôts de carburant disséminés dans le secteur de la gare. C’est donc une nouvelle fois au Quartier Notre-Dame que l’aviation américaine allait s’en prendre.

Arrivant du sud-ouest et volant à faible altitude en raison des conditions météorologiques, les appareils se présentèrent dans le ciel de Domfront disposés en « box ». Mise au point à la fin de l’année 1942 par Curtis E. LeMay, le légendaire General (alors Lieutenant Colonel) de la 8th Air Force, cette formation de combat consistait à réunir les avions par groupe de six (appelé « flight ») en les faisant voler par trois en formation en V à des altitudes décalées. Trois « flights » (comptant 18 avions) formaient un « box », les missions de bombardement rassemblant généralement deux ou trois « boxes ». Curtis LeMay estimait que ce genre de formation tactique procurait aux appareils le plus haut degré de protection contre les avions ennemis en les empêchant de s’installer au milieu des bombardiers et en regroupant la puissance de feu défensive. Elle optimisait par ailleurs le bombardement en assurant une plus grande concentration des bombes sur la cible et permettait de réaliser une économie significative de carburant, les avions suiveurs bénéficiant de l’effet d’aspiration généré par ceux de tête.

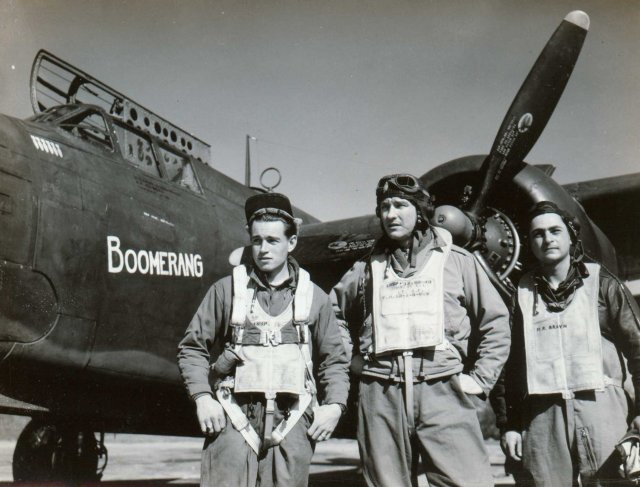

Martin B-26 Marauder. (Coll. U.S. Air Force).

Dans le langage des soldats de l’U.S. Air Force, les « six escadrilles » dont parle Sœur Jeanne correspondent donc à six « flights » formant deux « boxes » et réunissant 36 bombardiers au total. Un nombre d’avions que confirme le témoignage d’André Rougeyron. « Vers 21h, écrit-il, une formation de 36 appareils bombarda le quartier de la gare, cinq immeubles sont détruits (Poutrel, Maisonnier, Day, Lemonnier et Lecrônier) ; il n’y a pas de victime : depuis longtemps, toute cette zone est évacuée. L’attaque ne s’explique guère, sinon par la présence d’un convoi d’essence dans la cour du garage Poutrel ».

Cette attaque des Marauder était-elle vraiment peu justifiée ? La concession faite par André Rougeyron est importante et suffit à rendre raison de ce raid aérien, car si le convoi allemand était présent dans la cour de ce garage ce soir-là, c’est effectivement parce qu’il abritait l’un des dépôts d’essence servant à ravitailler les forces allemandes en transit dans le secteur. Or, avant et pendant la bataille de Normandie, toute la stratégie aérienne alliée visait à paralyser ce ravitaillement, le pétrole constituant le véritable nerf de la guerre.

D’ailleurs, si l’un des buts du « Transportation Plan » était de mettre à mal le système ferroviaire français (un but atteint puisque, d’après une étude faite après la libération par le bureau scientifique de l’Armée française, sur l’ouest de la France, le trafic ferroviaire déclina au mois de mai 1944, s’effondra à la fin de ce mois et n’était plus qu’à 10 % de sa valeur initiale au 15 juin), ce n’était pas simplement pour retarder le plus possible le mouvement des renforts allemands, c’était aussi et surtout pour les obliger à utiliser davantage les routes et donc à consommer davantage d’essence. Cela au moment même où un autre plan mené parallèlement, le « plan du pétrole » mis au point par le Lieutenant General américain Carl A. Spaatz, commandant les US Strategic Air Forces en Europe, prévoyait la mise hors d’état de fonctionnement des raffineries et des usines de carburant synthétique du Reich par d’autres raids aériens. Une fois le système ferroviaire complètement désorganisé, c’était donc à l’approvisionnement en carburant des forces allemandes que les avions alliés devaient s’attaquer en priorité, le moindre dépôt, si modeste soit-il, devant impérativement être détruit. S’intégrant dans ce plan d’ensemble, le bombardement du 13 juin au soir, qui fut bref – « cela a duré à peine cinq minutes » note Sœur Jeanne dans son Journal –, se trouvait ainsi pleinement justifié.

Cette attaque des Marauder était-elle vraiment peu justifiée ? La concession faite par André Rougeyron est importante et suffit à rendre raison de ce raid aérien, car si le convoi allemand était présent dans la cour de ce garage ce soir-là, c’est effectivement parce qu’il abritait l’un des dépôts d’essence servant à ravitailler les forces allemandes en transit dans le secteur. Or, avant et pendant la bataille de Normandie, toute la stratégie aérienne alliée visait à paralyser ce ravitaillement, le pétrole constituant le véritable nerf de la guerre.

D’ailleurs, si l’un des buts du « Transportation Plan » était de mettre à mal le système ferroviaire français (un but atteint puisque, d’après une étude faite après la libération par le bureau scientifique de l’Armée française, sur l’ouest de la France, le trafic ferroviaire déclina au mois de mai 1944, s’effondra à la fin de ce mois et n’était plus qu’à 10 % de sa valeur initiale au 15 juin), ce n’était pas simplement pour retarder le plus possible le mouvement des renforts allemands, c’était aussi et surtout pour les obliger à utiliser davantage les routes et donc à consommer davantage d’essence. Cela au moment même où un autre plan mené parallèlement, le « plan du pétrole » mis au point par le Lieutenant General américain Carl A. Spaatz, commandant les US Strategic Air Forces en Europe, prévoyait la mise hors d’état de fonctionnement des raffineries et des usines de carburant synthétique du Reich par d’autres raids aériens. Une fois le système ferroviaire complètement désorganisé, c’était donc à l’approvisionnement en carburant des forces allemandes que les avions alliés devaient s’attaquer en priorité, le moindre dépôt, si modeste soit-il, devant impérativement être détruit. S’intégrant dans ce plan d’ensemble, le bombardement du 13 juin au soir, qui fut bref – « cela a duré à peine cinq minutes » note Sœur Jeanne dans son Journal –, se trouvait ainsi pleinement justifié.

Le mercredi 14 juin 1944 fut le jour le plus sombre que Domfront ait connu de toute la bataille de Normandie. C’est en effet à cette date qu’eut lieu le raid aérien le plus meurtrier de tous ceux subis par la cité, provoquant la mort de vingt-sept personnes – des victimes civiles dont nous avons évoqué le souvenir dans la première partie de cette étude – et infligeant à la ville des dégâts matériels considérables.

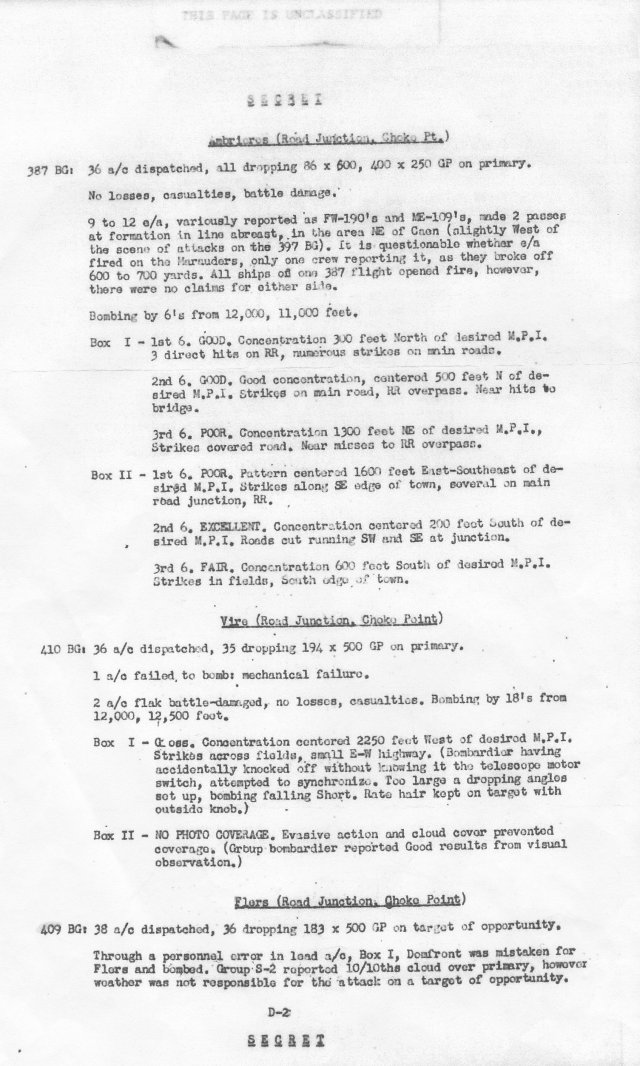

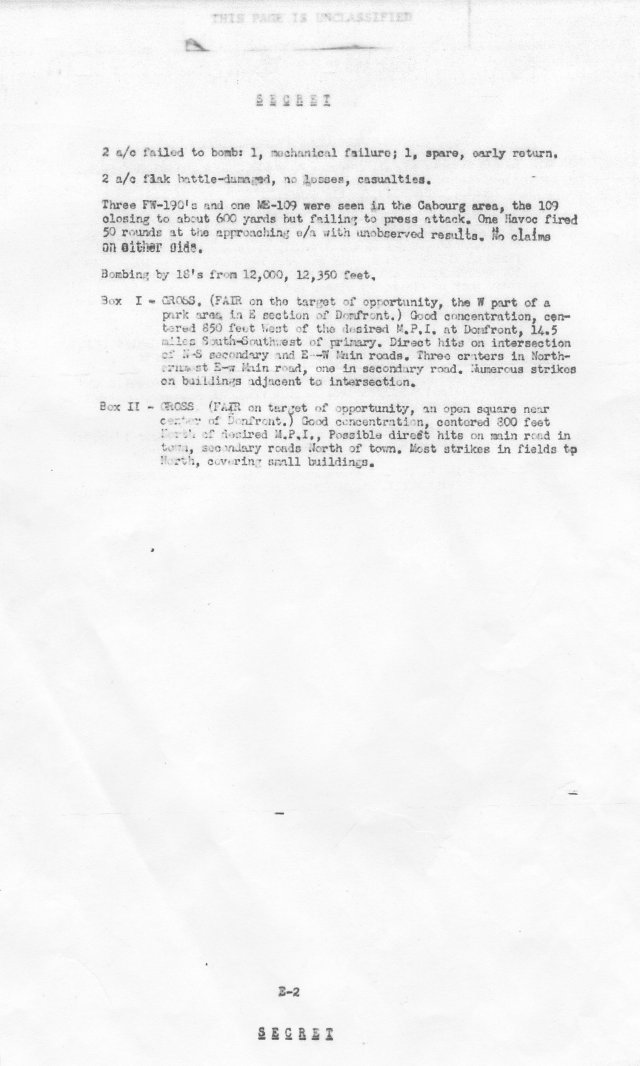

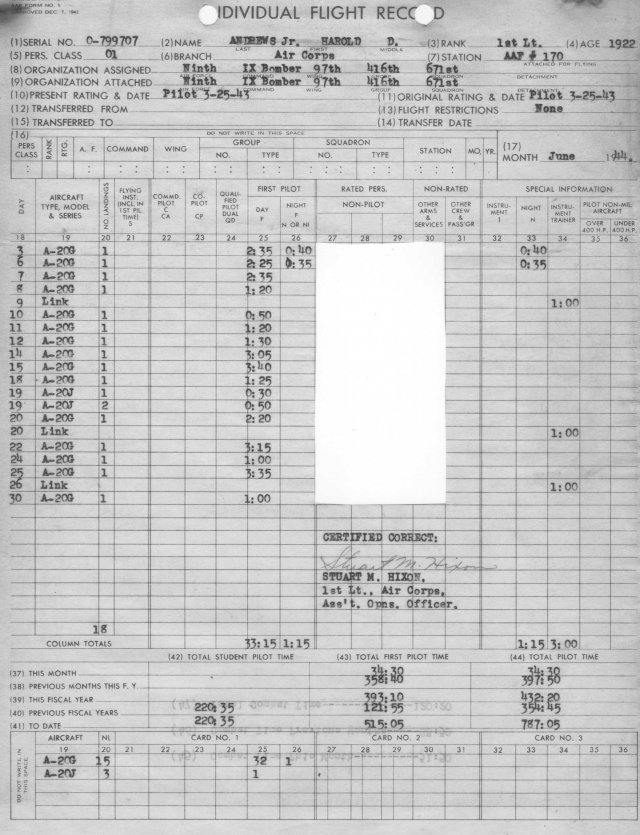

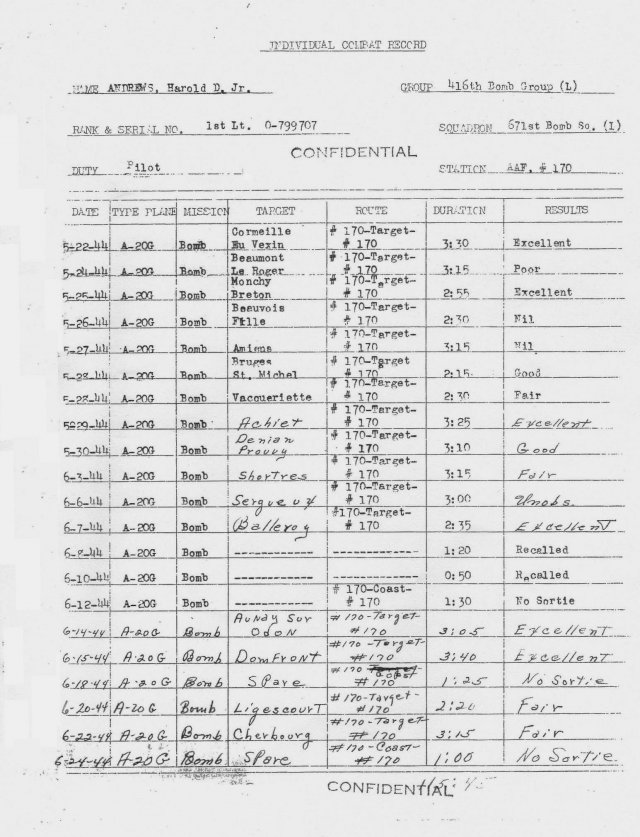

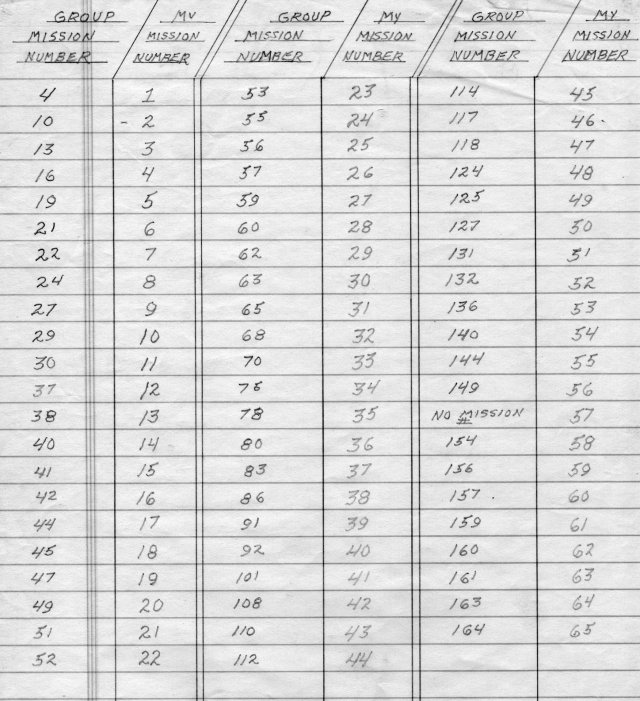

Les récits vécus de Germaine Renard et d’André Rougeyron, ainsi que le Journal de Sœur Jeanne, ont parfaitement restitué l’atmosphère de terreur et le spectacle de désolation engendrés par ce bombardement. Il n’entre pas dans nos intentions d’en proposer ici un résumé. Nous préférons nous concentrer sur un document d’archives militaires américain récemment déclassifié selon l’« Executive Order 13526 – Classified National Security Information » signé par Barack Obama le 29 décembre 2009, lequel apporte un éclairage nouveau sur cette tragique journée du 14 juin.

Nous ayant été aimablement communiqué par Stéphane Robine (des Archives départementales de la Manche) et son réseau de connaissances aux U.S.A., ce document d’archive est un extrait d’un rapport d’activité de la 9th Air Force conservé à Montgomery (Alabama) par l’Air Force Historical Research Agency (AFHRA), dépositaire des archives historiques de l’U.S. Air Force. Il présente les missions menées le 14 juin 1944 dans le ciel normand par plusieurs groupes de bombardement : les bombardiers moyens Marauder du 387th BG sur Ambrières-les-Vallées, ainsi que les bombardiers légers Havoc du 410th BG sur Vire et du 409th BG sur Flers.

Les récits vécus de Germaine Renard et d’André Rougeyron, ainsi que le Journal de Sœur Jeanne, ont parfaitement restitué l’atmosphère de terreur et le spectacle de désolation engendrés par ce bombardement. Il n’entre pas dans nos intentions d’en proposer ici un résumé. Nous préférons nous concentrer sur un document d’archives militaires américain récemment déclassifié selon l’« Executive Order 13526 – Classified National Security Information » signé par Barack Obama le 29 décembre 2009, lequel apporte un éclairage nouveau sur cette tragique journée du 14 juin.

Nous ayant été aimablement communiqué par Stéphane Robine (des Archives départementales de la Manche) et son réseau de connaissances aux U.S.A., ce document d’archive est un extrait d’un rapport d’activité de la 9th Air Force conservé à Montgomery (Alabama) par l’Air Force Historical Research Agency (AFHRA), dépositaire des archives historiques de l’U.S. Air Force. Il présente les missions menées le 14 juin 1944 dans le ciel normand par plusieurs groupes de bombardement : les bombardiers moyens Marauder du 387th BG sur Ambrières-les-Vallées, ainsi que les bombardiers légers Havoc du 410th BG sur Vire et du 409th BG sur Flers.

Declassified IAW, Executive Order 13526,

Série CO-O70, page D-2.

(AFHRA).

Declassified IAW, Executive Order 13526,

Série CO-O70, page E-2.

(AFHRA).

La nature des objectifs visés par ces missions est clairement mentionnée : il s’agissait à chaque fois de nœuds routiers (« road junctions ») ou de points de passage obligés (« choke points »). Ces attaques, destinées à entraver les déplacements des troupes allemandes, s’inscrivaient également dans le cadre du « Transportation Plan », lequel ne se limitait pas aux infrastructures ferroviaires mais comportait aussi un volet routier.

Dès janvier 1944, après consultation de Montgomery, l’Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory envisagea ainsi d’« aplanir (« flatten out », en angl.) les principaux centres de communication routière comme Lisieux, Falaise, Caen, Saint-Lô et Carentan » [7]. L’objectif était d’empêcher d’importantes formations ennemies d’atteindre la zone du débarquement en moins de 24h. Cette stratégie se concrétisa le 29 mai avec l’établissement d’une liste de cibles prioritaires devant être attaquées le 6 juin afin de ralentir tout mouvement routier : Villers-Bocage, Saint-Lô, La Haye-du-Puits, Coutances, Thury-Harcourt, Lisieux, Falaise, Condé-sur-Noireau, Vire, Flers, Argentan et Pont-l’Évêque. Après le débarquement, ce programme se poursuivit. La ville de Flers, déjà frappée le 6 juin à 19h45 par un bombardement dévastateur visant la gare et le centre-ville – 26 Boeing B-17 Flying Fortress de la 8th Air Force y larguèrent 73,3 tonnes de bombes, causant la mort de 97 personnes –, devait à nouveau être prise pour cible. Mais, le soir du 14 juin, le déroulement des opérations prit une tournure inattendue, au grand malheur de Domfront et de ses habitants.

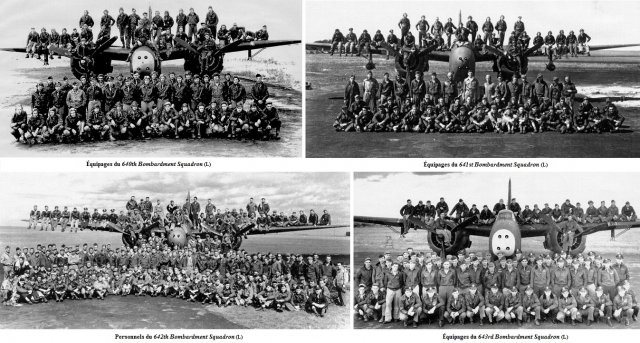

38 bombardiers légers A-20 Havoc du 409th BG basé en Angleterre sur le terrain AAF-165 de Little Walden, dans l’Essex, et composé des 640th, 641st, 642nd et 643rd Bombardment Squadrons, furent mobilisés pour cette mission du 14 juin sur Flers. La ville avait déjà subi plusieurs bombardements : d’abord dans la nuit du 7 au 8 juin, puis du 11 au 12 juin, détruisant des immeubles et touchant des quartiers jusque-là épargnés. Les 13 et 14 juin en journée, les attaques aériennes reprirent, frappant notamment la Place Centrale (ou Place des Cinq Becs, aujourd’hui Place du Général-de-Gaulle), principal nœud routier du cœur de la cité. Si ces frappes causèrent d’importants dégâts matériels, elles ne firent qu’une seule victime – un mort de trop –, la population ayant largement évacué la ville. Flers s’apprêtait alors à subir un nouvel assaut des bombardiers, venus parachever leur œuvre destructrice. Mais une erreur en décida autrement.

Dès janvier 1944, après consultation de Montgomery, l’Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory envisagea ainsi d’« aplanir (« flatten out », en angl.) les principaux centres de communication routière comme Lisieux, Falaise, Caen, Saint-Lô et Carentan » [7]. L’objectif était d’empêcher d’importantes formations ennemies d’atteindre la zone du débarquement en moins de 24h. Cette stratégie se concrétisa le 29 mai avec l’établissement d’une liste de cibles prioritaires devant être attaquées le 6 juin afin de ralentir tout mouvement routier : Villers-Bocage, Saint-Lô, La Haye-du-Puits, Coutances, Thury-Harcourt, Lisieux, Falaise, Condé-sur-Noireau, Vire, Flers, Argentan et Pont-l’Évêque. Après le débarquement, ce programme se poursuivit. La ville de Flers, déjà frappée le 6 juin à 19h45 par un bombardement dévastateur visant la gare et le centre-ville – 26 Boeing B-17 Flying Fortress de la 8th Air Force y larguèrent 73,3 tonnes de bombes, causant la mort de 97 personnes –, devait à nouveau être prise pour cible. Mais, le soir du 14 juin, le déroulement des opérations prit une tournure inattendue, au grand malheur de Domfront et de ses habitants.

38 bombardiers légers A-20 Havoc du 409th BG basé en Angleterre sur le terrain AAF-165 de Little Walden, dans l’Essex, et composé des 640th, 641st, 642nd et 643rd Bombardment Squadrons, furent mobilisés pour cette mission du 14 juin sur Flers. La ville avait déjà subi plusieurs bombardements : d’abord dans la nuit du 7 au 8 juin, puis du 11 au 12 juin, détruisant des immeubles et touchant des quartiers jusque-là épargnés. Les 13 et 14 juin en journée, les attaques aériennes reprirent, frappant notamment la Place Centrale (ou Place des Cinq Becs, aujourd’hui Place du Général-de-Gaulle), principal nœud routier du cœur de la cité. Si ces frappes causèrent d’importants dégâts matériels, elles ne firent qu’une seule victime – un mort de trop –, la population ayant largement évacué la ville. Flers s’apprêtait alors à subir un nouvel assaut des bombardiers, venus parachever leur œuvre destructrice. Mais une erreur en décida autrement.

Examinons attentivement la section du rapport d’activité de la 9th Air Force relative à la mission du 409th BG sur Flers. On y lit : « Through a personnel error in lead aircraft, Box I, Domfront was mistaken for Flers and bombed ». Traduction : « Par une erreur personnelle de l’avion-leader du Box I, Domfront a été pris pour Flers et bombardé ». Les officiers du renseignement du 409th (le « Group S-2 ») rapportent que la couverture nuageuse sur l’objectif initial (Flers) était maximale (10 sur 10) mais que le temps ne fut toutefois pas responsable de l’attaque sur la cible d’occasion. (« Group S-2 reported 10/10ths cloud over primary, however weather was not responsible for the attack on a target of opportunity »).

La ville de Domfront prise par erreur pour la « cible principale » (« primary » [target]) et se transformant en « cible d’occasion » (« target of opportunity »), c’est-à-dire, en langage militaire, un objectif non prévu dans la mission, ni planifié ni demandé – quelle découverte ! Jamais cette « erreur » n’avait été révélée. Nous qui pensions que, depuis soixante-dix ans, tout avait été dit ou écrit sur la bataille de Normandie, nous voilà persuadé du contraire. Alors que cette période historique s’éloigne un peu plus chaque jour, on se rend compte que sa connaissance peut encore s’affiner, notamment parce que de nouveaux éléments de recherche ou d’investigation – à l’image de ce rapport d’activité de la 9th Air Force déclassifié le 31 décembre 2009 – émergent enfin des fonds d’archives militaires.

Pourquoi d’ailleurs ce rapport a-t-il été déclassifié si tardivement ? Était-ce pour garder secrète l’« erreur » le plus longtemps possible ? On sait combien la moralité des bombardements alliés sur les populations civiles a suscité de vifs débats. Aujourd’hui, selon la législation en vigueur – les conventions de Genève de 1949, notamment le premier protocole additionnel signé en 1977, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998 –, de tels bombardements seraient considérés comme des « crimes de guerre ».

Sans entrer dans de tels débats qui dépassent le cadre de cette étude, nous constaterons seulement que si, comme nous l’avons remarqué précédemment, le volet ferroviaire du « Transportation Plan » a atteint ses objectifs en paralysant le système ferroviaire français, jouant ainsi un rôle bien réel dans la réussite de l’opération « Overlord », le bilan du volet routier est en revanche plus nuancé. On peut même affirmer qu’il n’a pas atteint ses objectifs, car si les bombardements ont bien rempli de gravats les rues des villes, ils ont eu peu d’effets sur les mouvements ennemis, des détours ayant été facilement établis.

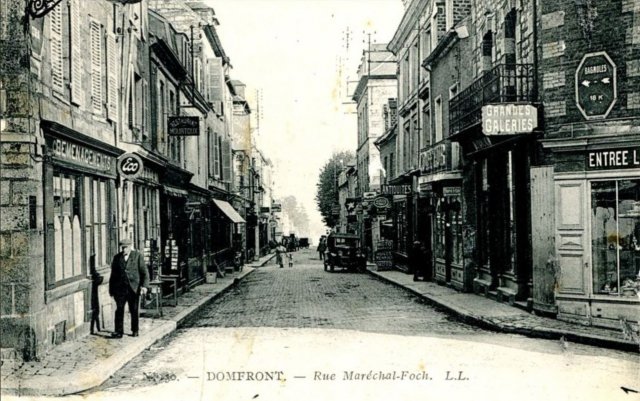

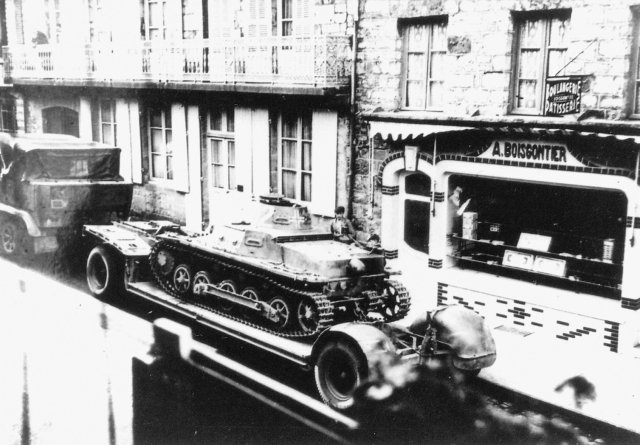

Ainsi, après le bombardement de Domfront le 14 juin, pour traverser la ville d’ouest en est (en venant de Mortain, par exemple), les convois allemands passaient par la rue Montgomery, la Place de la Roirie, la rue Clément Bigot, celle de la Poterne et celle du Champ de Foire, avant de rejoindre la route de La Ferté-Macé ou celle d’Alençon. L’allongement ne faisait qu’une centaine de mètres. Et vers le 20 juillet, les ouvriers de l’Organisation Todt ayant déblayé les décombres de la rue de la République et de celle du Maréchal-Foch, les convois recommencèrent à circuler normalement, n’empruntant plus l’itinéraire indiqué ci-dessus. Faut-il en conclure, comme MM. Hubert, Paillette et Timothée dans leur récit, que le bombardement du 14 juin « ne servit absolument à rien sauf à anéantir toute une partie de la ville » ? Sans doute eurent-ils été plus amers encore s’ils avaient su qu’il était le résultat d’une erreur de navigation.

Bien que l’erreur du 14 juin incombe clairement au bombardier-navigateur de l’avion-leader du Box I, la véritable origine de cette méprise reste floue. Si les conditions météorologiques ne sont pas en cause, s’agit-il alors d’une mauvaise transcription des coordonnées géographiques de Flers en degrés-minutes-secondes, calculées selon le système géodésique WGS 84 ? Le rapport ne l’explique malheureusement pas. En revanche, il détaille avec précision l’exécution de l’opération et les résultats obtenus. Reprenons-en méthodiquement la lecture.

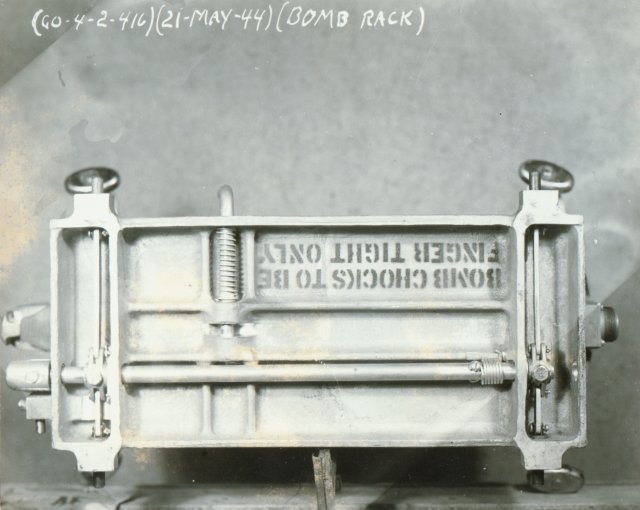

Au cours de cette mission du 409th BG, qui regroupa sans doute des avions appartenant aux différentes escadrilles formant le groupe de bombardement, deux appareils (« aircraft » en angl., abrév. « a/c ») ne larguèrent pas leurs bombes (« 2 a/c failed to bomb »), : l’ un en raison d’une défaillance mécanique (« a mechanical failure ») et l’autre, un avion de réserve (« spare », en angl.), effectua un retour anticipé à la base (« 1, spare, early return »). Conformément à la procédure standard, lors d’une mission mobilisant deux « boxes » de A-20 Havoc, deux appareils étaient prévus en réserve. Ils décollaient avec la formation et l’accompagnaient jusqu’à la Manche, prêts à remplacer un avion défaillant, puis retournaient à la base si aucun remplacement n’était nécessaire. Un seul appareil ayant eu besoin d’être remplacé, le second avion de réserve fit donc demi-tour sans intervenir.

Parvenus au-dessus du sol normand, deux bombardiers légers furent endommagés par des tirs de la « flak » (la défense anti-aérienne allemande), sans toutefois enregistrer de pertes humaines (« no losses, casualties »). Dans le secteur de Cabourg, trois « FW-190 » et un « ME-109 » (les redoutables Focke-Wulf Fw 190 et Messerschmitt Bf 109 de la chasse allemande) furent aperçus. Le ME-109 s’approcha à environ 550 mètres (« 600 yards ») mais renonça à engager le combat (« failing to press attack »), un Havoc tirant une cinquantaine de balles à l’approche de l’avion ennemi (« enemy aircraft », abrév. « e/a ») sans que le résultat puisse être observé. Il n’y eut aucune victoire revendiquée (« no claims ») des deux côtés.

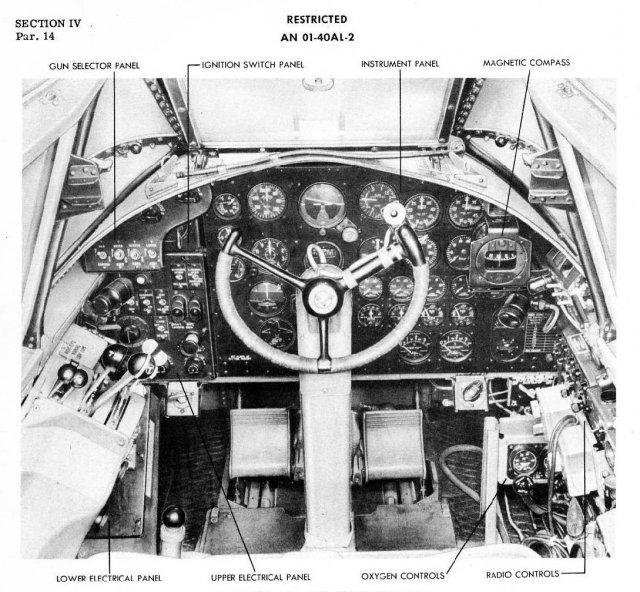

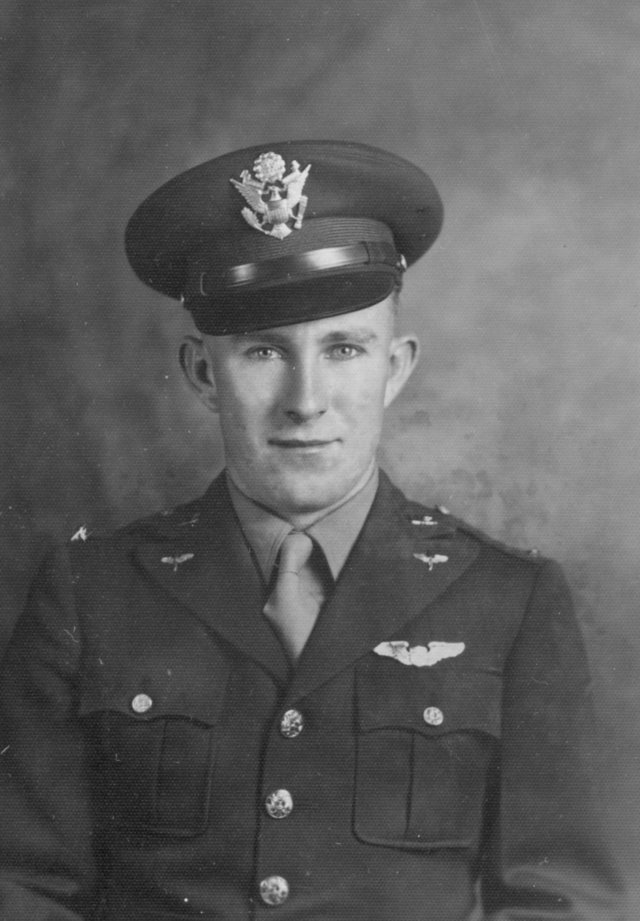

Le bombardement s’effectua à une altitude de « 12 000-12 350 » pieds (soit entre 3657 et 3764 mètres d’altitude). Équipé du viseur Estoppey D-8 fabriqué par National Cash Register Inc., la version J du A-20 était capable d’atteindre des objectifs précis depuis une altitude moyenne. Précisons en effet que deux versions de Havoc étaient en service au sein du 409th BG : le A-20G et le A-20J. Le A-20G, avec son nez rigide, était équipé de quatre mitrailleuses Browning de calibre 50 (12,7 mm) et comptait trois membres d’équipage : un pilote, un mitrailleur de tourelle et un mitrailleur arrière. Le A-20J, quant à lui, se distinguait par un nez en plexiglas qui abritait le poste du bombardier-navigateur. Ce dernier, en plus des autres membres d’équipage, était chargé de préparer le plan de vol, d’assurer la navigation et, une fois la cible acquise, de donner au pilote l’ordre de larguer les bombes au moment optimal. Utilisé par les leaders de chaque « flight », l’A-20J guidait les A-20G, qui synchronisaient leurs bombardements sur celui du leader.