Une relation au monde en crise

S’il est évident que l’être humain occupe une place à part dans la nature, il est en revanche difficile de saisir clairement la différence qui le sépare des autres êtres vivants. Cela tient sans doute à sa manière de se rapporter au monde. Au cours de son histoire, l’homme a en effet instauré une distance de plus en plus grande par rapport à la nature, faisant surgir un univers spécifiquement humain, celui de la culture. Cet arrachement à la nature s’est manifesté de façon de plus en plus marquée avec le phénomène de la technique dont les développements ont scandé l’évolution de l’humanité. Dans cette double et inséparable histoire des techniques et du genre humain, l’avènement des Temps modernes représente un moment clé. Au XVIIe siècle en effet, à l’époque où Descartes pressentait la puissance dont la science moderne allait doter les techniques et la maîtrise de la nature que ces dernières rendraient possible, un bouleversement majeur s’est opéré. Rompant avec le monde grec et sa vision d’un homme inscrit dans la nature et vivant son rapport à elle sous la forme de la contemplation, une nouvelle modalité du rapport de l’homme à la nature est advenue, celle de sa domination et de son exploitation. Si ce type de rapport a porté l’humanité à un stade de développement jamais égalé, il est aussi à l’origine de la crise écologique que nous connaissons aujourd’hui, la soumission de la nature et sa surexploitation ayant entraîné de graves déséquilibres mettant en danger non seulement les écosystèmes terrestres, mais également la survie des hommes eux-mêmes. Réchauffement climatique, disparition de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, pollution, risque nucléaire, toutes ces menaces convergent pour signifier que l’humanité est au bord d’une série de catastrophes si rien n’est fait. Il nous faut donc transformer radicalement notre manière de concevoir nos rapports avec la nature et en finir avec l’exploitation intensive de la planète dont les effets incontrôlés mettent en péril les conditions de la vie sur Terre. Mais comment modifier cette trajectoire dans laquelle l’humanité est engagée et reprendre en main les dynamiques au long cours qu’elle a déclenché et qui risquent de l’emporter ? Quel mode de développement économique et technique nos sociétés doivent-elles adopter pour opérer cette mutation et ouvrir au plus vite une nouvelle ère ?

Le triomphe de l’homme conquérant

La spécificité humaine

Qu’est-ce qui distingue l’homme de l’animal ? Depuis l’Antiquité grecque, on a coutume de penser que c’est la raison qui donne à l’homme sa spécificité et l’éloigne de l’animalité ordinaire. C’est ce que soutient Aristote lorsqu’il définit l’homme comme un « animal raisonnable » [1]. L’une des caractéristiques essentielles de l’espèce humaine est effectivement une capacité que les autres espèces n’ont pas ou qu’elles ont à un moindre degré, l’aptitude à la pensée et au raisonnement. Tandis que la vie animale est mécaniquement déterminée par les instincts et enfermée dans un milieu auquel elle s’adapte, l’homme est en mesure, grâce à ses capacités de raisonnement, de modifier profondément son environnement et de définir par lui-même les règles de son comportement, en posant des obligations, des autorisations ou des interdits. La possession de la raison n’est pas la seule différence entre l’être humain et les autres êtres vivants. L’anthropologie montre bien que qui fait la singularité de l’être humain, c’est la culture qui témoigne dans ses aspects fondamentaux d’une mise à distance de la nature ou de sa négation. En effet, si dans le monde de la nature le corps est nu, l’alimentation est crue, le langage s’exprime par des cris ou des chants, la terre est sauvage, la matière est brute et les déplacements se font au moyen du corps ; dans le monde de la culture, le corps est habillé, l’alimentation est cuite, le langage s’exprime à travers des paroles, la terre est cultivée, la matière est transformée ou artificielle et les déplacements se font par le biais de véhicules. Autant de différences concrètes qui marquent l’opposition entre deux mondes et montrent la distance irréductible que l’homme a pris avec la nature et l’animalité.

Or, parmi ces différences qui font le propre de l’homme, il en est une qui s’avéra déterminante dans l’évolution culturelle de l’humanité en permettant le détachement progressif par rapport au monde animal et le passage vers le monde humain, c’est l’utilisation d’outils manufacturés. En effet, s’il est vrai que les animaux font preuve de prouesses techniques [2] et se servent d’outils primaires [3], on n’en a jamais observé façonnant des outils secondaires ou composites [4]. Seul l’homme en est capable. D’où sa définition comme homo faber, comme « homme fabricateur d’outils ». L’apparition des tout premiers outils il y a 3,3 millions d’années [5], puis leur perfectionnement grâce à l’évolution de leur technique de fabrication, améliorèrent la qualité de la vie quotidienne des êtres humains en facilitant la chasse, la pêche, l’habillement, le chauffage et l’éclairage. Le développement des techniques a ensuite permis l’agriculture et l’élevage ainsi que la maîtrise progressive de la métallurgie, des progrès si importants qu’ils marquèrent le passage vers les phases décisives de l’histoire de l’humanité que sont le Néolithique à la Préhistoire et l’Âge des métaux à la Protohistoire. Essentielle pour rendre compte de la différence anthropologique, la technique a ainsi joué un rôle moteur dans l’évolution de l’homme, transformant ses conditions matérielles d’existence et le faisant entrer dans le temps de l’invention ininterrompue.

Or, parmi ces différences qui font le propre de l’homme, il en est une qui s’avéra déterminante dans l’évolution culturelle de l’humanité en permettant le détachement progressif par rapport au monde animal et le passage vers le monde humain, c’est l’utilisation d’outils manufacturés. En effet, s’il est vrai que les animaux font preuve de prouesses techniques [2] et se servent d’outils primaires [3], on n’en a jamais observé façonnant des outils secondaires ou composites [4]. Seul l’homme en est capable. D’où sa définition comme homo faber, comme « homme fabricateur d’outils ». L’apparition des tout premiers outils il y a 3,3 millions d’années [5], puis leur perfectionnement grâce à l’évolution de leur technique de fabrication, améliorèrent la qualité de la vie quotidienne des êtres humains en facilitant la chasse, la pêche, l’habillement, le chauffage et l’éclairage. Le développement des techniques a ensuite permis l’agriculture et l’élevage ainsi que la maîtrise progressive de la métallurgie, des progrès si importants qu’ils marquèrent le passage vers les phases décisives de l’histoire de l’humanité que sont le Néolithique à la Préhistoire et l’Âge des métaux à la Protohistoire. Essentielle pour rendre compte de la différence anthropologique, la technique a ainsi joué un rôle moteur dans l’évolution de l’homme, transformant ses conditions matérielles d’existence et le faisant entrer dans le temps de l’invention ininterrompue.

Claude Villefranque, Homo faber, 1975,

sculpture en fer sur piédestal en béton, 500 x 540 cm, Le Vibal. |

Prométhée, le révolté

Passons de l’histoire à la légende. Symbolisant l’émergence de la civilisation et le début du progrès technique et intellectuel de l’humanité, le mythe de Prométhée a été utilisé dans l’Antiquité grecque par des poètes comme Hésiode (le premier auteur à en faire le récit [6]) ou des philosophes comme Platon (qui s’y réfère dans le Protagoras [7], en l’interprétant à sa manière) pour expliquer le passage de la nature à la culture et l’origine de la technique. La mythologie grecque raconte en effet que Prométhée déroba le feu sacré de l’Olympe pour le donner aux hommes afin qu’ils puissent se défendre contre les bêtes féroces et fabriquer ce dont ils avaient besoin pour vivre, n’étant pas dotés, comme les animaux, de fourrure, de griffes, d’ailes ou de crocs. Pour le punir de son larcin, Zeus le fit enchaîner nu à un rocher dans les montagnes du Caucase. Chaque jour un aigle venait lui dévorer le foie, et pour que le supplice soit plus terrible encore et dure à l’infini, chaque nuit, alors que Prométhée agonisait, son foie se régénérait. Au lieu de geindre et de se plaindre, il continua à défier son bourreau. Prométhée apparaît ainsi non seulement comme un protecteur de l’humanité, mais également comme un rebelle, un révolté. Intelligent, il incarne le triomphe de l’homme conquérant et son émancipation à l’égard de l’ordre naturel et divin. Symbolisée par le feu, la technique offre en effet aux hommes la possibilité de s’arracher au règne de la nature et leur confère un pouvoir illimité leur permettant de rivaliser avec la puissance des dieux.

Jan Cossiers, Prométhée emportant le feu, 1637,

huile sur toile, 182 x 113 cm, Musée du Prado, Madrid. |

La domination universelle de la nature

Avec les grandes ambitions techniques qui l’anime, sa foi dans l’homme et dans le progrès, le monde moderne est clairement prométhéen. En effet, depuis la révolution scientifique du XVIIe siècle qui opéra un tournant dans l’histoire de l’humanité en marquant son entrée dans la modernité, l’homme s’est assigné sans trêve d’accroître sa capacité d’emprise sur la nature pour améliorer ses conditions d’existence. Il agença alors son rapport à la nature non plus sur le mode de la contemplation, comme dans la civilisation traditionnelle, mais sur celui de l’appropriation et de la domination. À cette époque, René Descartes a ainsi été l’un des premiers savants, avec Francis Bacon, à exprimer le souci de mettre les résultats de la science au service des hommes afin de leur permettre de devenir « comme maîtres et possesseurs de la nature » [8] toute entière.

Le projet cartésien de maîtrise de la nature grâce à l’application des sciences aux techniques est aujourd’hui accompli, mais sa manière brutale d’envisager le rapport au monde suscite désormais de plus en plus de craintes car la promesse de bonheur dont il était porteur s’est inversée en menace. On le voit avec l’énergie atomique. Donnant à l’homme la possibilité de capter l’énergie première de l’univers, le nucléaire (civil et militaire) l’incite à « jouer avec le feu ». N’est-ce pas d’ailleurs parce qu’il a offert aux hommes un pouvoir qui risque de les mener à leur perte que Zeus punit Prométhée ? On sait qu’Héraclès mit fin à son supplice en le délivrant, mais les humains reçurent en revanche du roi des dieux un présent funeste, une femme, belle et séduisante, parée de tous les dons : Pandore. Avant qu’elle ne se rende sur terre, Zeus lui avait remis une magnifique boîte dans laquelle étaient concentrés tous les maux de l’univers, la faim, la soif, les maladies et la mort. Il lui recommanda de ne l’ouvrir sous aucun prétexte mais, une fois sur terre, ne pouvant résister à la tentation de savoir ce qu’elle contenait, Pandore souleva le couvercle. Aussitôt jaillirent tous les malheurs, toutes les misères qui affligeront la vie des humains jusqu’à la fin des temps [9]. Et si les Grecs étaient visionnaires en pressentant le destin que la technique réserve à l’humanité ? La puissance que l’homme moderne possède entre ses mains ne risque-t-elle pas en effet de devenir une malédiction pour lui ? N’a-t-il pas ouvert une boîte de Pandore en s’en emparant ?

John William Waterhouse, Pandore, 1896,

huile sur toile, 152 x 91 cm, collection privée. |

L’ambivalence de la technique

Une ambiguïté constitutive

La technique se présente ainsi sous un double aspect. Travaillant à l’avènement d’une vie plus heureuse sur terre et facteur incontestable de progrès dans tous les domaines, elle peut également provoquer des catastrophes humaines et environnementales, comme l’a montré le cortège de guerres et de désastres écologiques vécus au cours des XXe et XXIe siècles. Doit-on alors s’en émerveiller et louer ses bienfaits ou la redouter et en craindre les retombées ? Entre la technophilie qui exalte la technique et la technophobie qui la dénonce, il semble que nous soyons obligés de choisir notre camp. Or cela n’aurait pas de sens car célébrer la technique en n’y voyant qu’une source de progrès, ce serait être aveugle aux dangers auxquels elle expose l’humanité, mais la diaboliser en estimant qu’elle est responsable de tous les maux, ce serait oublier la dette immense qu’on lui doit en ne mesurant pas l’aide précieuse qu’elle n’a cessé d’apporter à l’amélioration des conditions de la vie humaine. Plutôt donc que de choisir un camp, ce qu’il nous faut assumer et comprendre, c’est l’ambiguïté constitutive de la technique et la manière dont son pouvoir, à la fois heureux et maléfique, a pu transformer radicalement le rapport de l’homme au monde.

Les vertus du machinisme

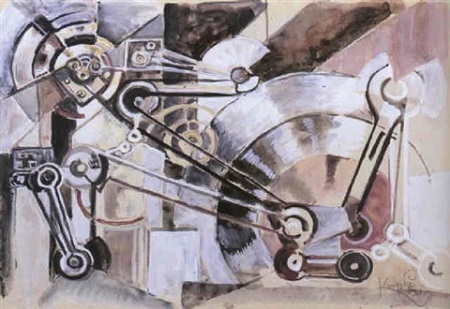

L’histoire du développement de la technique a été marquée par l’essor prodigieux du machinisme depuis les débuts de la révolution industrielle en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Symbolisant la maîtrise de l’homme sur la nature, la machine se distingue de l’outil ou du simple instrument qui réclament l’un et l’autre une manipulation. Elle consiste généralement en un dispositif matériel agencé de telle sorte que le jeu de ses pièces produise de lui-même un effet déterminé, à l’image de l’horloge ou du moteur, par exemple. L’idée de machine implique en ce sens celle d’un automatisme qui, sans se substituer complètement à l’action humaine, la facilite considérablement.

František Kupka, Étude pour la série « Machinisme », fin des années 1920,

gouache et aquarelle sur papier, 21.8 x 31.9 cm, collection privée. |

Les machines permettent en effet aux hommes d’atténuer leur peine et d’accroître leur puissance. Moins fragiles et travaillant plus rapidement, elles augmentent la productivité du travail humain, exploitent efficacement les richesses naturelles et améliorent les capacités de subsistance de l’homme en écartant la menace de la pénurie. Mais ce qui fait l’intérêt principal des machines, c’est sans doute leur portée libératrice. Grâce aux machines, les hommes se sont en effet libérés de nombreuses contraintes naturelles, celles de l’espace et du temps notamment, en accélérant les échanges et en favorisant les déplacements. En émancipant des travaux pénibles et des tâches fastidieuses de la vie quotidienne, elles leur ont également fait gagner du temps libre leur permettant de s’instruire, de se consacrer à des disciplines sportives, artistiques ou intellectuelles qui représentent autant d’occasions pour l’être humain de s’éduquer. On ne saurait donc contester les services que le machinisme a rendu aux hommes. Son application à l’industrie, à l’agriculture, aux transports, à l’information et à la communication, a réalisé des merveilles et ouvert une nouvelle ère, celle de la mécanisation et de l’automatisation, reconfigurant le rapport de l’homme à la nature en renforçant formidablement sa puissance.

L’époque de tous les dangers

Si le développement du machinisme moderne a été positif en permettant la maîtrise et la domination quasi-totale de la nature, force est cependant de constater que, depuis plus de deux siècles, les effets de la révolution industrielle sur l’environnement ont été désastreux. À tel point que, selon certains chercheurs en sciences de la Terre, l’espèce humaine s’est élevée par l’impact de ses activités au rang de force géologique capable de décider de l’avenir de la planète. Lorsqu’en l’an 2000 en effet, le prix Nobel de chimie néerlandais Paul J. Crutzen [10] introduisit avec le biologiste américain Eugene F. Stoermer le terme « Anthropocène » [11], ils inventèrent ce néologisme pour désigner une nouvelle époque géologique, celle qui débuta selon eux à la fin du XVIIIe siècle, en 1784 précisément, date du dépôt du brevet de James Watt sur la machine à vapeur, symbole du commencement de la révolution industrielle, une nouvelle séquence de l’histoire de la Terre au cours de laquelle l’influence de l’homme sur les écosystèmes est devenue si vaste et si intense qu’elle rivalise par son ampleur avec les empreintes laissées par le passé par d’autres basculements tels que les glaciations, le réveil de volcans ou la chute de météorites [12]. Théorisé sous le nom de « Grande accélération » [13], un concept établi en 2015 par le climatologue australien Will Steffen et ses collègues du Programme international géosphère-biosphère (IGBP) pour caractériser la trajectoire de l’Anthropocène depuis 1950, on constate durant les soixante-dix dernières années un emballement de la perturbation des cycles biogéochimiques profonds et globaux de la planète, du fait du caractère de plus en plus massif des activités humaines et de la démographie mondiale. Des études scientifiques permettent en effet d’attester non seulement l’augmentation accélérée dans l’atmosphère de la concentration en dioxyde de carbone (CO2), en protoxyde d’azote (N2O) et en méthane (CH4), ces gaz à effet de serre (GES) émis principalement [14] par les humains et dont l’accumulation cause le réchauffement climatique, mais également l’effondrement de la biodiversité [15], la hausse de l’acidification de l’océan, la montée en flèche de la pollution chimique de l’eau, de l’air et des sols, ainsi que la modification croissante d’autres processus complexes du système Terre [16].

Par-delà l’ampleur inouïe de ces transformations en cours depuis le tournant productiviste de l’après-1945, ce qu’il nous faut comprendre si l’on veut tenter d’infléchir les conséquences dramatiques de l’agir humain, c’est ce qui est à l’origine de l’Anthropocène. Or, ce qui nous a conduit au bord d’une rupture majeure du système de fonctionnement de la Terre, c’est moins le développement de la technique qu’une manière de donner sens au monde et aux choses, comme l’a montré la philosophie heideggérienne de la technique. En effet, dans la célèbre conférence intitulée « La question de la technique » qu’il prononça à Brème en 1949 et dont le texte, légèrement remanié, parut en 1954 dans le recueil Essais et conférences, Martin Heidegger identifia ce qui enclencha le processus de ce que l’on appelle aujourd’hui l’Anthropocène, considérant que les dangers de notre époque ne tiennent pas tant aux objets techniques, ni même à leur utilisation, qu’à « l’essence de la technique ». N’ayant elle-même rien de technique, celle-ci renvoie selon notre auteur à la façon de penser qui structure le rapport de l’homme au monde depuis la révolution scientifique du XVIIe siècle et qui, cherchant partout l’utilité et le profit, pose la nature comme un complexe calculable de forces que l’homme peut exploiter à volonté grâce aux nouvelles applications techniques de la science moderne. Après l’avènement de cette dernière, le rapport des hommes à la réalité s’est profondément modifié. Abandonnant la contemplation pour la puissance, il est devenu intéressé et calculateur. Pour le comprendre, Heidegger donne l’exemple d’une centrale hydroélectrique construite sur le Rhin [17]. L’action de cette centrale est celle d’une violence exercée contre le fleuve qui, sommé de livrer de la pression hydraulique à des turbines, est transformé en un « fonds » [18] disponible pour produire de l’électricité et intensifier la puissance humaine. Or, sous le régime de l’essence de la technique, tout tend à devenir une réserve d’énergie exploitable au gré des projets et des intérêts humains. La nature entière n’est plus qu’un immense réservoir de ressources dont l’homme se sert à son profit personnel, provoquant à plus ou moins long terme sa destruction ou sa disparition, comme actuellement la forêt amazonienne. L’homme lui-même n’échappe pas à ce règne du fonds disponible. Qu’on pense au monde du travail où il est transformé en ressource humaine à se procurer au meilleur prix et à exploiter, ou bien au domaine de la médecine où l’on a été jusqu’à utiliser son corps pour alimenter le tourisme de transplantation d’organes [19]. L’essence de la technique, ce gigantesque dispositif d’« arraisonnement » [20] commandant à l’homme de traiter tout ce qui est, y compris lui-même, comme utilisable, est ainsi devenue une source de menaces mortelles.

Gisement de pétrole du Grand Burhan, Koweit, 1991,

60 x 90 cm. Projet La Main de l’homme, 1986-1992, publié en 1993. Sebastião Salgado/Amazonas images. BnF, Estampes et photographie. |

Non contente d’exercer une violence contre les humains et la nature en ne voyant en eux qu’un capital à exploiter, l’essence de la technique provoque également un appauvrissement dans notre manière de penser la réalité selon Heidegger. Elle réduit en effet notre regard sur les choses en nous enfermant dans une pensée utilitaire qui nous empêche de contempler le monde pour lui-même, de réfléchir au mystère de sa présence et au sens d’une vie authentique. Cette manière de se représenter le monde uniquement sous l’angle de l’utilité et du profit est à ses yeux un péril pour la pensée car, en devenant la seule manière de comprendre la réalité, elle conduit l’homme au vide spirituel qui caractérise les sociétés occidentales actuelles, marquées par la prépondérance des valeurs matérialistes et consuméristes. Le véritable danger, met ainsi en garde Heidegger, c’est que « la pensée calculante » [21] (celle des ingénieurs et des techniciens) l’emporte définitivement sur « la pensée qui médite » [22] (celle des poètes, des artistes et des philosophes) ; que l’homo technicus (l’homme technicien, qui compte et planifie) détrône définitivement l’homo sapiens (l’homme penseur, qui s’interroge sur le sens). Son règne exclusif dévasterait la Terre et créerait un véritable désert spirituel.

L’âge de la transition

L’éthique de la modernité technologique

La crise écologique contemporaine témoigne de l’inversion de notre rapport à la nature. De menaçante qu’elle fut pendant si longtemps, la nature est devenue menacée. La fragilité a changé de camp. Agissant comme une force de perturbation globale et irréversible des grands équilibres écosystémiques, l’homme a rendu la nature vulnérable. Face à cette situation, que faire ? Y a-t-il encore un espoir d’écarter la menace ? N’est-ce pas trop tard ? N’avons-nous pas déjà franchi le seuil de la fatalité ? Sans doute pas, mais il y a urgence à agir et nous n’avons d’ailleurs pas d’autre choix car de la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés découle une obligation : la responsabilité que nous devons montrer envers la nature et celle que convoquent les humains de demain. En augmentant le pouvoir de l’action humaine jusqu’au point de déstabiliser l’écosystème global de la Terre, la technique moderne a en effet élargi la responsabilité de l’homme à de nouveaux objets, la biosphère tout entière et l’humanité future. C’est le sens du principe de responsabilité dont Hans Jonas [23] s’est fait le promoteur dans son œuvre principale Le Principe responsabilité – Une éthique pour la civilisation technologique [24]. Pour justifier ce principe de responsabilité, notre auteur prend comme paradigme la responsabilité parentale. La fragilité d’un nourrisson laissé à lui-même nous intime en effet le devoir de prendre soin de lui. Or l’homme est désormais le parent d’une nature qu’il a contribué à fragiliser et porte un devoir de responsabilité envers elle comme envers l’humanité future. L’éthique jonassienne est la première à introduire cette idée d’une responsabilité envers les générations futures, faisant subir à la responsabilité une inversion temporelle puisqu’elle n’est plus seulement conçue comme capacité à rendre compte d’un acte passé mais devient une obligation à prendre en charge ce qui n’est pas encore, les générations humaines à venir dont la possibilité et la qualité de l’existence dépendent de nous.

Quelle menace met le plus en danger les écosystèmes terrestres et l’avenir de l’humanité ? On pourrait estimer que c’est le nucléaire, civil et militaire. Il est vrai que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 ou les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima en 1986 et 2011 ont montré la puissance destructrice de cette technologie. Mais ce n’est pas à ce genre de péril mortel que pense avant tout Jonas. Ce qui l’inquiète davantage, c’est l’effet cumulatif de l’ensemble des technologies qu’on utilise de manière tout à fait pacifique dans notre vie quotidienne (conduire sa voiture, prendre l’avion, etc.) et sur lesquelles repose le confort de notre mode de vie moderne. L’usage massif et répété par des milliards d’individus de certains objets techniques, dégradant l’environnement de manière globale et progressive, prépare effectivement à la longue un sort bien plus inquiétant encore que la bombe nucléaire, à laquelle il est toujours possible de ne pas recourir, ou que les accidents nucléaires dont les conséquences, parfois graves et étendues, n’ont pas une dimension planétaire. Si nous voulons faire face à cette « apocalypse rampante » [25], la responsabilité dont nous devons faire preuve à l’égard de la nature et des générations futures nous oblige donc à restreindre ou à interdire l’utilisation de certains produits technologiques qui améliorent certes la vie des hommes mais au prix d’effets délétères sur leur santé et sur l’environnement [26]. Elle nous impose également de repenser les modes de production de nos sociétés industrielles dont l’impact s’est avéré lourd de répercussions depuis deux siècles du point de vue du prélèvement opéré sur les ressources naturelles non renouvelables, de la quantité de GES produite, de la dégradation des nappes phréatiques, etc. Elle nous engage enfin à changer notre mode de vie et à sortir de la cage de fer de la (sur)consommation dans laquelle nous enferment l’économie capitaliste et les systèmes d’incitation comme la publicité. Si nous voulons assumer la responsabilité qui nous incombe désormais en adoptant des comportements respectueux de l’environnement naturel et de l’humanité à venir, il nous faut ainsi orienter la technologie, la production et notre style de vie dans une direction compatible avec le maintien des grands équilibres écologiques.

Quelle menace met le plus en danger les écosystèmes terrestres et l’avenir de l’humanité ? On pourrait estimer que c’est le nucléaire, civil et militaire. Il est vrai que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 ou les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima en 1986 et 2011 ont montré la puissance destructrice de cette technologie. Mais ce n’est pas à ce genre de péril mortel que pense avant tout Jonas. Ce qui l’inquiète davantage, c’est l’effet cumulatif de l’ensemble des technologies qu’on utilise de manière tout à fait pacifique dans notre vie quotidienne (conduire sa voiture, prendre l’avion, etc.) et sur lesquelles repose le confort de notre mode de vie moderne. L’usage massif et répété par des milliards d’individus de certains objets techniques, dégradant l’environnement de manière globale et progressive, prépare effectivement à la longue un sort bien plus inquiétant encore que la bombe nucléaire, à laquelle il est toujours possible de ne pas recourir, ou que les accidents nucléaires dont les conséquences, parfois graves et étendues, n’ont pas une dimension planétaire. Si nous voulons faire face à cette « apocalypse rampante » [25], la responsabilité dont nous devons faire preuve à l’égard de la nature et des générations futures nous oblige donc à restreindre ou à interdire l’utilisation de certains produits technologiques qui améliorent certes la vie des hommes mais au prix d’effets délétères sur leur santé et sur l’environnement [26]. Elle nous impose également de repenser les modes de production de nos sociétés industrielles dont l’impact s’est avéré lourd de répercussions depuis deux siècles du point de vue du prélèvement opéré sur les ressources naturelles non renouvelables, de la quantité de GES produite, de la dégradation des nappes phréatiques, etc. Elle nous engage enfin à changer notre mode de vie et à sortir de la cage de fer de la (sur)consommation dans laquelle nous enferment l’économie capitaliste et les systèmes d’incitation comme la publicité. Si nous voulons assumer la responsabilité qui nous incombe désormais en adoptant des comportements respectueux de l’environnement naturel et de l’humanité à venir, il nous faut ainsi orienter la technologie, la production et notre style de vie dans une direction compatible avec le maintien des grands équilibres écologiques.

Child holding Earth planet with blue butterfly in hands, Sunny studio.

|

C’est le sens du nouvel impératif moral que formule la philosophie de Jonas. Nous imposant de prendre en compte les conséquences de notre pratique technologique sur les écosystèmes et sur l’humanité, ce nouveau commandement éthique est énoncé à plusieurs reprises dans Le Principe responsabilité. L’une des formulations est la suivante : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre » [27]. Il peut encore être exprimé ainsi : « Inclus dans ton choix actuel l’intégrité future de l’homme comme objet secondaire de ton vouloir » [28]. D’inspiration kantienne [29] mais conjugué au futur et relatif à la pérennité de l’humanité et non à l’universalisme de l’action, cet impératif moral est un appel à la prudence et à la modération. Nous plaçant comme « maîtres et protecteurs de la nature » [30] devant les générations futures, l’éthique de la responsabilité que propose Jonas nous engage en effet à ne plus nous laisser conduire aveuglément par la logique interne de la production technique (celle de la productivité et de la rentabilité maximales), mais à nous efforcer d’en prévoir et d’en anticiper les conséquences afin de prévenir la survenance de dommages faits à l’environnement ainsi qu’à l’intégrité de la vie humaine actuelle et future. Il est bien évident que cet impératif en appelle moins à l’action individuelle qu’à l’action collective et qu’il s’adresse d’abord aux décideurs politiques. Si la moralité doit réorienter les actions humaines, c’est effectivement sous la forme de l’action publique qu’elle peut avant tout y parvenir. Seule une volonté politique forte peut engager la grande bifurcation qu’est la reconversion écologique en mettant en œuvre des mesures visant à enserrer l’économie et la technologie dans des critères éthiques capables de prendre soin de la planète et de ses habitants d’aujourd’hui comme de demain.

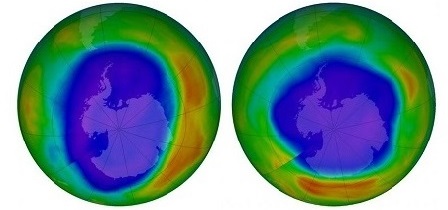

Les politiques de la reconversion écologique

Depuis l’appel à la prudence comme impératif de la responsabilité lancé par Jonas à la fin des années 1970, les instances internationales et les États ont œuvré pour diminuer l’impact environnemental des activités humaines. Puissants gaz à effet de serre et responsables de la destruction de la couche d’ozone stratosphérique qui protège les écosystèmes des effets nuisibles des ultraviolets solaires et évite aux humains de nombreux cancers de la peau, les chlorofluorocarbures (CFC) utilisés dans les bombes aérosol et les liquides de refroidissement ont ainsi été progressivement éliminés dans le monde entier, suite à l’entrée en vigueur du Protocole de Montréal le 1er janvier 1989, puis leur usage définitivement interdit en 2009, date à laquelle ce protocole environnemental comptait 196 pays signataires, ce qui en fait le premier à atteindre la ratification universelle. Son résultat ? Des images de la Nasa prises en septembre 2018 au-dessus de l’Antarctique montrent que la couche d’ozone se reconstitue.

Cette combinaison d’images montre des zones de faible ozone au-dessus de l’Antarctique en septembre 2000, à gauche, et septembre 2018. Les couleurs violettes et bleues sont celles où il y moins d’ozone et les jaunes et rouges, celles où il y en a plus. (Photo : Nasa via Associated Press).

|

La conception jonassienne d’un principe de responsabilité humaine à l’égard de la puissance actuelle de la technique a également inspiré l’élaboration du principe de précaution consacré progressivement par des textes internationaux comme la Déclaration de Rio de Janeiro [31] ou le Traité de Maastricht [32] en 1992 et introduit en France par la loi Barnier du 2 février 1995 [33], avant qu’il n’acquiert une valeur constitutionnelle le 1er mars 2005 en figurant dans le préambule de la Constitution de 1958, à l’article 5 [34] de la Charte de l’environnement. Le cas du bisphénol A (BPA) est un exemple de l’application de ce principe de précaution. Suspecté, en tant que perturbateur endocrinien, de provoquer des troubles de la reproduction et des effets cancérogènes, la fabrication et la commercialisation de biberons contenant du BPA est interdite en France depuis le 1er janvier 2011 [35] et en Europe depuis le 1er mars 2011. Actes politiques majeurs, ces mesures concernant les CFC et le BPA n’ont eu d’efficacité que parce qu’elles ont été prises à l’échelon national et international. Pour que la reconversion écologique soit engagée avec succès, il importe en effet : a) qu’elle soit organisée parallèlement au niveau mondial ; b) que des normes environnementales juridiquement contraignantes soient édictées collectivement par le plus grand nombre de pays possible et qu’elles soient strictement appliquées et respectées ; c) que les chemins de cette reconversion soient balisés par un plan d’action et que des objectifs ambitieux soient fixés, à l’image de la stratégie planifiée par l’Accord de Paris conclu en décembre 2015 pour réduire les émissions de GES et avoir une chance de rester en dessous des 2°C d’augmentation de la température moyenne du globe d’ici à 2100, la position de l’Union Européenne étant que, pour réaliser cet objectif, les émissions mondiales de GES doivent atteindre leur point culminant au plus tard en 2020, être réduites d’ici 2030 d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990, puis d’au moins 50 % à l’horizon 2050, et ramenées enfin à un niveau proche de zéro ou inférieur au plus tard en 2100.

Cliquez sur l’image pour consulter l’Accord de Paris.

|

Transmettre aux futures générations un monde viable nécessite également de rompre avec le modèle économique actuel, focalisé sur les gains de productivité et obsédé par la croissance. Car la quantité de nouveaux biens et services produits chaque année, par laquelle est calculé le produit intérieur brut (PIB) d’un pays, n’est pas seulement un gage de prospérité, de progrès et de bonheur, comme voudrait le faire croire l’idéologie qui sous-tend le modèle dominant l’économie depuis deux siècles, elle a aussi des coûts environnementaux exorbitants. Produire, c’est en effet détruire. Il ne s’agit donc plus de rechercher de manière effrénée la croissance des points de PIB en augmentant toujours plus la production grâce à l’innovation technologique, mais d’en finir avec ce paradigme économique qui n’est plus soutenable. Pour économiser les ressources non renouvelables et réduire drastiquement les atteintes à l’environnement, un nouveau modèle de développement engageant une mutation écologique de nos économies est incontournable. Une véritable mutation car, si elles ont eu des effets positifs ces trois dernières décennies, les politiques de « développement durable » [36] et celle, plus récente, de « croissance verte » [37] s’avèrent incapables de répondre à l’urgence de la crise climatique actuelle. En effet, en prônant le « découplage » [38], c’est-à-dire la possibilité de continuer à faire croître l’économie tout en diminuant son impact environnemental, ces politiques rendent certes la production plus efficace écologiquement mais, en continuant de privilégier l’augmentation de son volume, elles favorisent également la tendance à la hausse des émissions de GES, une augmentation de la « croissance brune » ou « sale » qu’elles ne parviendront pas à compenser à temps pour faire face aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique, sauf à parier que des progrès technologiques majeurs se produiront permettant de concevoir de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux modes de production plus sobres en émissions de GES, ce qui est possible [39] mais certainement pas dans le temps très court qui nous est imparti. Soumettre le système productif à des contraintes environnementales strictes, en procédant notamment au « verdissement » de nos processus industriels [40] ; faire en sorte que les profits et l’utilité générés par l’exploitation des ressources n’hypothèquent pas sa capacité à le faire à long terme, en utilisant des bois issus de forêts gérées durablement par exemple ; privilégier les productions incorporant des matières premières de recyclage plutôt que celles réalisées à partir de matières premières primaires, comme on peut le faire dans la fabrication du verre ; favoriser le développement des secteurs d’activités non polluants, comme celui des énergies renouvelables ; donner clairement la priorité à l’obtention de gains de qualité et de durabilité plutôt qu’à ceux de productivité, ce qui est le cas lorsque l’on passe de l’agriculture intensive à l’agriculture biologique grâce aux méthodes de l’agro-écologie ; construire conformément à des normes drastiques des bâtiments mieux isolés et des modes de transport propres ou plus économes afin de diminuer notre consommation d’énergie et nos émissions de CO2 ; toutes ces démarches de développement durable, très nécessaires, restent cependant insuffisantes pour atteindre nos objectifs de réduction d’émissions de GES, de protection de la biodiversité et de préservation des ressources naturelles, si l’on maintient en même temps un objectif de croissance forte, comme l’a expliqué l’économiste anglais Tim Jackson dans son rapport destiné à la Commission pour le développement durable (SDC) du Royaume-Uni daté de mars 2009 [41]. Il faut donc se rendre à l’évidence, « il est trop tard pour le développement durable » [42]. Si l’on veut gagner la course de vitesse qui est engagée, il ne s’agit pas de produire plus avec moins (d’impact), nous n’avons plus d’autre solution que de ralentir notre rythme de croissance et de produire mieux avec moins [43].

des températures de la surface de la Terre de 1880 à 2022.

Cette rupture radicale qu’il nous faut opérer avec le modèle actuel de développement économique et sa religion de la croissance pose cependant deux problèmes sérieux. Le premier est celui de l’emploi. En effet, si l’augmentation du rythme de la production et celle de la croissance ne doivent plus constituer un objectif central de nos sociétés, s’il faut au contraire privilégier une croissance lente, préférer les gains de qualité et de durabilité aux gains de productivité, faire croître les secteurs à faible intensité en GES et décroître ceux qui ne le sont pas, que faire pour ceux qui vont perdre leur travail dans les filières polluantes ? Qu’en sera-t-il de la capacité de nos sociétés à créer de l’emploi et à le préserver ? Ne vont-elles pas s’appauvrir et perdre en compétitivité ? Pour lutter contre le chômage, des stratégies économiques doivent effectivement être mises en œuvre afin d’anticiper le transfert des travailleurs d’un secteur et d’un métier vers un autre en l’organisant par des mécanismes de sécurisation et des dispositifs de formation professionnelle financés par la puissance publique et permettant aux salariés de conserver leur salaire antérieur et d’acquérir de nouvelles compétences. Pour compenser les emplois perdus, les filières de la rénovation thermique des bâtiments, de l’énergie renouvelable, de l’écomobilité, de la foresterie durable, de l’agriculture biologique, du traitement des déchets peuvent permettre de créer de nombreux emplois « verts », un rapport de l’Organisation internationale du travail (OTI) estimant qu’entre 15 et 60 millions d’emplois pourraient être créés dans ces secteurs à l’échelle mondiale dans les deux décennies à venir [44]. Notons d’ailleurs, à la suite de l’économiste Jean Gadrey, que la priorité accordée à une production préservant la qualité environnementale nécessite des activités plus riches en emploi, les productions propres, plus douces envers l’environnement et moins mécanisées, exigeant plus de travail que des productions polluantes pour produire la même quantité, mais d’une autre qualité [45]. Quant à la création de richesses et à la compétitivité, ces filières peuvent également produire des biens et des services de forte valeur ajoutée dont le bon positionnement à l’exportation permettra de soutenir la compétitivité sur les marchés mondiaux, comme c’est déjà le cas en France dans le secteur de l’éolien en mer, par exemple.

Une autre solution à la question de l’emploi consisterait à diminuer la durée individuelle du temps de travail à 32 heures. Bien qu’on l’ait tenue pour responsable de tous les maux, rappelons qu’en France, en baissant le temps de travail à 35 heures, la loi dite « Aubry 1 » s’est accompagnée de la création de 350 000 emplois. Cette nouvelle baisse pourrait être financée par les plus hauts salaires, par des taxes sur les rémunérations des actionnaires et sur les transactions financières, par la lutte contre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale. Si cette solution est inaudible et même taboue dans le débat public depuis la crise économique de 2008, il faut pourtant bien convenir qu’elle est un des grands moyens de créer des emplois et de sauver l’environnement et qu’à ce titre elle doit être considérée par les responsables politiques, au minimum, comme une solution congruente avec le changement de paradigme économique qui s’impose.

Le second obstacle majeur sur la voie de la transition écologique concerne la justice avec laquelle elle doit être engagée. Si certains pays se lancent dans cette entreprise en se conformant à des normes environnementales élevées, ne risquent-ils pas de subir une concurrence déloyale de la part de pays moins réglementés ? Peut-on par ailleurs demander aux pays pauvres du Sud de faire les mêmes efforts pour réduire leurs émissions de GES que les pays riches du Nord ? Le même problème se pose à l’intérieur des sociétés. Que faire pour ceux qui vont devoir payer plus cher leurs déplacements ou leur électricité du fait de la fiscalité sur le diesel et de la taxe carbone ? La transition écologique doit en effet s’opérer de manière équitable, et pour ce faire, il est nécessaire de la coordonner au niveau mondial par l’application universelle de normes environnementales internationales, comme on l’a dit précédemment. Une coordination semblable est indispensable pour éviter le dumping environnemental, c’est-à-dire la délocalisation de productions polluantes vers des pays aux législations moins strictes. Les pays les plus riches, qui sont aussi les plus gros émetteurs de GES, doivent également contribuer davantage au financement de la transition que les pays émergents ou ceux en voie de développement et accepter le transfert des technologies et des brevets permettant à ces pays de diminuer leur empreinte écologique. À l’intérieur des sociétés, il est nécessaire que la solidarité prévale aussi et que soit reversées aux plus modestes des aides équivalentes aux prélèvements ou que ces derniers soient pris en charge par les entreprises, les collectivités territoriales ou par l’État. Le mouvement du mois de novembre 2018 des Gilets jaunes en France témoigne d’ailleurs de l’incapacité des pouvoirs publics à conjuguer cause écologique et cause sociale et à atteindre l’objectif d’une transition juste. Emplois verts et justice environnementale, tels sont donc les deux volets dont dépend prioritairement la résolution de la question écologique et sur lesquels les politiques publiques doivent concentrer leurs mesures rapidement.

Le second obstacle majeur sur la voie de la transition écologique concerne la justice avec laquelle elle doit être engagée. Si certains pays se lancent dans cette entreprise en se conformant à des normes environnementales élevées, ne risquent-ils pas de subir une concurrence déloyale de la part de pays moins réglementés ? Peut-on par ailleurs demander aux pays pauvres du Sud de faire les mêmes efforts pour réduire leurs émissions de GES que les pays riches du Nord ? Le même problème se pose à l’intérieur des sociétés. Que faire pour ceux qui vont devoir payer plus cher leurs déplacements ou leur électricité du fait de la fiscalité sur le diesel et de la taxe carbone ? La transition écologique doit en effet s’opérer de manière équitable, et pour ce faire, il est nécessaire de la coordonner au niveau mondial par l’application universelle de normes environnementales internationales, comme on l’a dit précédemment. Une coordination semblable est indispensable pour éviter le dumping environnemental, c’est-à-dire la délocalisation de productions polluantes vers des pays aux législations moins strictes. Les pays les plus riches, qui sont aussi les plus gros émetteurs de GES, doivent également contribuer davantage au financement de la transition que les pays émergents ou ceux en voie de développement et accepter le transfert des technologies et des brevets permettant à ces pays de diminuer leur empreinte écologique. À l’intérieur des sociétés, il est nécessaire que la solidarité prévale aussi et que soit reversées aux plus modestes des aides équivalentes aux prélèvements ou que ces derniers soient pris en charge par les entreprises, les collectivités territoriales ou par l’État. Le mouvement du mois de novembre 2018 des Gilets jaunes en France témoigne d’ailleurs de l’incapacité des pouvoirs publics à conjuguer cause écologique et cause sociale et à atteindre l’objectif d’une transition juste. Emplois verts et justice environnementale, tels sont donc les deux volets dont dépend prioritairement la résolution de la question écologique et sur lesquels les politiques publiques doivent concentrer leurs mesures rapidement.

Le mouvement des Gilets jaune en France en novembre 2018. Photo Mourad Allili/SIPA.

|

Le salut par l’esthétique

Si la grande inflexion de nos relations avec la nature est amorcée dans les domaines éthique, politique et juridique, celui de l’art a également un rôle important à jouer dans cette conversion en ce qu’il ouvre à une façon d’être dans le monde qui remet en question la logique de maîtrise et de domination propre à l’âge de l’Anthropocène. S’inventant une sphère autonome, celle de la beauté, de l’expression de l’intériorité et de la recherche de la vérité, l’art se situe en effet en rupture totale avec la vision utilitariste de la nature qui va de pair avec la modernité industrielle. Cette rupture s’atteste dans la spécificité même des objets d’art car, si les objets du quotidien sont fabriqués pour un usage bien précis et n’ont de sens que par les services qu’ils peuvent rendre, les œuvres d’art n’ont aucune fin utilitaire, elles ne servent à rien mais ont pour seul but d’apparaître et de donner à voir du beau, de faire connaître la réalité ou de manifester un monde intérieur. Elles permettent ainsi d’interrompre et de contester le règne de l’utilité en invitant à une contemplation esthétique détachée de toute forme d’attention pragmatique. La rupture opérée par l’art s’atteste également dans le type particulier de regard que l’artiste porte sur le réel. Alors que la plupart des hommes voient les choses à travers le prisme de leur usage ou de leur fonction, l’artiste délivre son regard de cette projection de l’utilité et laisse le réel se présenter de lui-même. C’est ce qu’expliquait Henri Bergson : « L’artiste est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voile. Voir avec les yeux de peintre, c’est voir mieux que le commun des mortels » [46]. Déchirant le voile de l’utilité qui s’interpose entre l’œil et la réalité, la perception que l’artiste a des choses cesse d’être déformée par la signification pratique qu’elles ont dans la vie quotidienne. Lorsqu’un peintre représente sous forme de natures mortes des aliments par exemple, des fruits notamment, il se débarrasse de tout ce qu’ils signifient pour les yeux du consommateur et les regarde pour eux-mêmes, la contemplation se substituant chez lui au besoin et à l’intérêt. En élaborant un autre type de perception, l’activité artistique contribue donc à forger une autre vision du monde. Même si elles nous donnent à voir un univers imaginaire, les œuvres d’art nous (ré)apprennent à contempler les choses pour elles-mêmes, indépendamment de l’utilité qu’elles présentent pour la communauté humaine.

Mais l’art ne rompt pas seulement notre rapport utilitaire à la réalité en nous libérant des griffes d’une société de consommation dont les œillères de l’intérêt masquent ce qui est, il déchire également le voile de l’habitude en nous amenant à redécouvrir les choses dans leur mystère, à les regarder telles que nous les verrions la première fois. Car le réel est bien plus riche que ce qu’on y voit habituellement et les enfants nous le rappellent d’ailleurs souvent, eux dont la curiosité les conduit à s’étonner de tout. Or, l’artiste est comme un enfant. Contemplant d’un œil neuf des réalités qui nous semblaient jusque-là familières, sa vision enrichie celle que nous portons sur la vie et sur le monde qui nous entoure. Rendre au regard sa parfaite jeunesse, retrouver cet étonnement qui d’après Platon est le commencement de la philosophie [47], certains artistes comme le peintre surréaliste belge René Magritte revendique d’ailleurs explicitement cette fonction de l’art : « L’art de peindre a pour but de rendre parfait le regard, disait-il. On a trop souvent l’habitude de ramener, par un jeu de la pensée, l’étrange au familier. Moi, je m’efforce de restituer le familier à l’étrange » [48]. Offrant la possibilité de voir la réalité sous un jour différent et invitant à méditer en en dévoilant des aspects jusque-là ignorés, l’art dispose ainsi l’homme à entretenir avec le monde un autre rapport, libéré des mirages de la technique et de la frénésie de l’exploitation économique, un rapport plus spirituel et seul à même de le sauver.

Mais l’art ne rompt pas seulement notre rapport utilitaire à la réalité en nous libérant des griffes d’une société de consommation dont les œillères de l’intérêt masquent ce qui est, il déchire également le voile de l’habitude en nous amenant à redécouvrir les choses dans leur mystère, à les regarder telles que nous les verrions la première fois. Car le réel est bien plus riche que ce qu’on y voit habituellement et les enfants nous le rappellent d’ailleurs souvent, eux dont la curiosité les conduit à s’étonner de tout. Or, l’artiste est comme un enfant. Contemplant d’un œil neuf des réalités qui nous semblaient jusque-là familières, sa vision enrichie celle que nous portons sur la vie et sur le monde qui nous entoure. Rendre au regard sa parfaite jeunesse, retrouver cet étonnement qui d’après Platon est le commencement de la philosophie [47], certains artistes comme le peintre surréaliste belge René Magritte revendique d’ailleurs explicitement cette fonction de l’art : « L’art de peindre a pour but de rendre parfait le regard, disait-il. On a trop souvent l’habitude de ramener, par un jeu de la pensée, l’étrange au familier. Moi, je m’efforce de restituer le familier à l’étrange » [48]. Offrant la possibilité de voir la réalité sous un jour différent et invitant à méditer en en dévoilant des aspects jusque-là ignorés, l’art dispose ainsi l’homme à entretenir avec le monde un autre rapport, libéré des mirages de la technique et de la frénésie de l’exploitation économique, un rapport plus spirituel et seul à même de le sauver.

René Magritte, L’autre son de cloche, 1952,

huile sur toile, 35.6 x 46.3 cm, collection privée. |

Vers une autre modernité

Dans un monde où le progrès techno-économique tend à déterminer seul l’évolution de l’humanité et rend de plus en plus alarmant l’état des écosystèmes terrestres, de la biodiversité, des équilibres climatiques et des stocks de ressources non renouvelables, mettant ainsi en péril les bases écologiques d’une existence humaine viable, il est urgent de changer la façon dont les hommes nouent leur relation avec la Terre. Or, pour opérer cette révolution et engager nos sociétés sur la voie de la transition écologique, il importe avant tout de remettre à sa place l’économie dont la vision radicalement utilitariste et anthropocentrique de la nature a déchaîné la machine industrielle mondiale et la volonté insatiable qui l’accompagne d’utiliser toutes les ressources disponibles afin de satisfaire les besoins sans limites des êtres humains. C’est à l’éthique et à la politique de décider du monde dans lequel nous voulons vivre. Ce qu’il nous faut en effet pour tracer une véritable trajectoire de transition, c’est une éthique fournissant des normes capables d’encadrer l’action technologique des hommes et de lui mettre des freins volontaires ainsi qu’une volonté politique affichée et constante des États pour piloter et rediriger les activités humaines en légiférant pour les modifier ou en atténuer les effets sur l’environnement. L’activité artistique peut également servir de boussole sur les chemins de la transition écologique et accorder à l’homme un authentique moyen de salut en le disposant à se libérer du matérialisme consumériste et à adopter une autre manière d’être au monde, désintéressée et marquée du sceau de la spiritualité. Sommes-nous prêts alors pour répondre à l’urgence capitale de notre époque et entamer une authentique transition ? Pour abandonner le projet visant à réduire tout ce qui est à une matière exploitable et rétablir l’équilibre entre l’homme et la Terre ? Pour choisir de subordonner l’économie à l’écologie et nous décider à renoncer à l’objectif unique de l’augmentation de la production et de la croissance ? Ne sommes-nous pas suffisamment menacés pour en finir avec cette relation à la nature strictement économique et accepter les sacrifices indispensables pour créer un monde désirable, pour nous, nos enfants et nos petits-enfants ? La crise écologique actuelle nous offre l’occasion unique de redéfinir un nouvel horizon d’évolution pour l’humanité, de tracer des chemins vers une autre modernité ayant renoncé au mythe d’une croissance sans fin et utilisant la technologie comme un accompagnement de la nature et non comme un instrument pour s’y opposer frontalement. Ne pas se saisir de cette opportunité historique serait une erreur, pire, une faute.